ウッドデッキに座って、炉端焼きのように使えるバーベキュー炉。魚でも炙りたいですね。

バーベキュー炉の前につくった壁と同じ素材をもう1か所入れたくて、壁栓にしました。

3年前の新築時にホームセンターで購入して植えたヨーロッパゴールドが、いつの間にか巨大に成長して、目的の目かくしは果たせたものの庭としてはどうも・・・。ガーデンリフォームでもっと楽しめる庭にということで打合せがスタートしました。現状は写真のとおりで、コニファーと芝生の庭です。

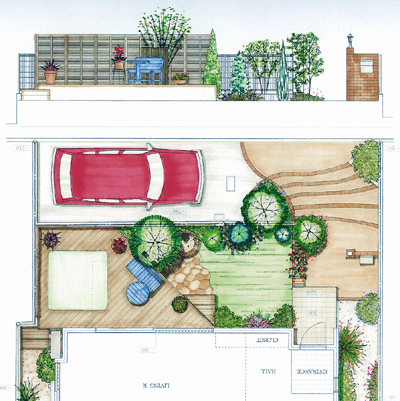

さあ、どうしましょう。 あれこれお話をうかがいながら、夢いっぱいのプランを2種類ご覧いただくことになりました。

Plan A

Plan B

ご夫婦で検討の結果 Plan A に決定。Plan B との大きな違いは中央の囲炉裡です。ウッドデッキで炉端焼きのお店みたいな感じでバーベキューを楽しめるつくりになっています。それと目かくし。庭の開放感を維持しつつ心おきなく囲炉裡を楽しめるようにあれこれと工夫してあります。

この目かくしをどうするかということが今回の設計の大きなポイントでした。完成してみたらいい具合に、イメージどおりの目かくし効果でホッとしました。このことはまた後日、その部分の写真をご覧いただきながら解説します。

明日はビフォー・アフターです。

ガーデンリフォームで全く違う

庭 に生まれ変わりました。

Before 1

After 1

Before 2

After 2

Before 3

After 3

Before 4

After 4

がんばって(かな?)結婚して、がんばって新築して、がんばって仕事して、がんばって子育てして、ようやくお子さんが日本語が通じるくらいまで大きくなって、そして今回のガーデンリフォーム。ほんとによくがんばるなあと妻とふたりで感心してしまいました。しかも一家そろってニコニコしながら。こうして生活を組み立てていくことがいかに大変かということを、この歳になって振り返るとしみじみ感じるのです。我が家などはがんばってはいたんですけど、がんばると力みが出てしまってつまらないことでギクシャクして、笑顔が消えて、無意味なストレス溜め込んで・・・、何ともお恥ずかしいかぎりです。

そうそう、家庭を組み立てていくことって、ウインドサーフィンに似ているなあって。ボードに立ってセイルアップするまではガンバリでできます。問題はその後。水に浮いたボードに乗って、風を受けるセイルを操作しながら進もうとするわけですから、そのバランスは自転車に乗ることの何倍も難しくて、ついつい足下やセイルの向きに目が行ってしまいます。でもそうしているかぎりバランスはとれなくてすぐに沈んでしまう。何度やっても同じです。ではどうすればいいのかというと、セイルアップしたら顔を上げて進行方向に視線をやるのです。進みたい方向にしっかりと顔を向けることで、あーら不思議、ちゃんとボードは進み始めます。この瞬間がたまらない! 何せ今までアップアップしていた水の上を自分が立って移動しているわけですから。進み始めたらこっちのものです。自転車と同じで動き出してからの方が楽で、立ち位置やセイルポジションの調整は、ボードに乗れたことのうれしさの中で自然と身に付いてしまいます。

家を建て、子育てをして、さらに家庭の充実を目指して庭に意識がいく。しかもみんなでニコニコしながら。その極意は、進行方向にきちっと顔が向いている、不安がるよりまずは楽しむということなのでしょうね。若い蝶野さんご夫婦から学ばせていただきました。

蝶野さんちの芝生ゾーンです。

うちに相談に来られるお客さま方の話をうかがうと、ガーデンリフォームを考える最も多い理由が「芝生の手入れが大変で」ということです。なので、打ち合わせ段階でそのことを確認すると、芝生はある程度残したいとのことでしたので、庭全体の半分を開放的な芝生ゾーンにしました。ただし既存の芝の状態があまり良くなかったため、いったんはぎ取って、下地の土壌改良からやり直し。来年からは思う存分芝刈りを楽しめることでしょう。

芝生の手入れを苦痛と思うか楽しみととらえるか、人それぞれですし、家族のライフサイクルによっても変わってきます。お子さんが小さなうちは芝生で遊ばせたい、あるいは逆に、子育てがひと区切りついたから芝生の手入れをゆっくり楽しみたいとか、お孫さんが遊びにきた時のために芝生をきれいにしておきたいなど、ほんとにいろいろです。

庭によって、家族によって、芝を剥いだり、残したり、張り直したり。「芝生は手入れが大変だから」ということは芝生の庭経験者共通の思いで、提案者としては庭に芝生ゾーンを設けるかどうかの判断は、プランの初期段階でお客さまに相談し決定しなければならないことです。最初は芝生で、もし大変になってきたら芝を減らして草花や野菜を楽しむ場所に移行していくというようなことも提案しています。

芝生の庭を希望されるお客さまは、生まれ育った実家の庭が芝生だったという人が多くて、その手入れの大変さはもちろんご存じです。なのになぜ芝生を望まれるのかと言えば、一年中庭にしゃがんで雑草を取って、夏は芝刈り、冬はエアレーションと目土という、はた目にはやっかいな庭仕事を毎年、季節が巡るように淡々と繰り返していた親や家族に懐かしさと愛情を感じているのでしょう。芝生の庭がある家で大事に幸せに育てられてきたことの証しなのだと感じます。その幸福感を自分の家庭でも実現し、わが子にも継承していきたい、代替わりしても受け継がれる幸せの連鎖、芝生がその鎖というわけです。

私にとっての鎖はじいさんが丹誠していた坪庭とそれを眺める縁側であり、母親が宅急便で送ってくる滋養たっぷりの野菜が穫れる庭の畑です。こんなふうに考えると、庭って大事だなあ、人生の舞台なんだなあと、ええ。そんな思いも込めつつ、今日も設計設計っと。

今日はウッドデッキゾーンです。

開放的な芝生ゾーンと対照的に、こちらはきっちりと目かくしをしてあります。

今さら言うのも何なんですけど、ウッドデッキは家族が過ごす外の部屋。特に今回のように道路側に庭がある場合は、目かくしをどこにどの程度施すかがとても大事で、もしこのデッキが道路から丸見えだったとしたら、デッキで楽しむことなどできないばかりでなく、一年中リビングのカーテンを開けられない生活になってしまいます。

そうかといって、あまり閉鎖的になってもいけない。適度な高さと幅と隙間の具合をイメージしながら設計するようにしています。例えば高さは、リビングのソファーに腰掛けると外の視線を遮れて、立ち上がると見通しが利くように。板の隙間は、向こう側で人が動くと気配はわかって、でも外からは何をしているかはわからない、気にせずに通り過ぎるという感じを狙っています。

それから塗装の色。これも選択によって庭とリビングの雰囲気が大きく変わります。今回はリビングの明るい内装に合わせて床面はラーチ(オスモカラー)で、木工フェンスの柱は薄めのグリーン、板はアンティークホワイトにして湘南テイストを演出しました。

もっと濃い茶色でまとめるとアジアンな感じになりますし、明るめの茶色にするとカントリー調に、黒に近くなるとモダン和風になります。

新しい分譲地に相変わらずつくり続けられている、道路から丸見えのウッドデッキ。もったいないというか残念というか、「目かくししませんか~」と一声かけたくなることがしばしばです。もしお宅のデッキがそういう感じだったら、一度リビングと道路、両方から眺めてみて、目かくしができたらどういう感じになるかをイメージしてみて下さい。洗濯物も干せなかった場所が、家族の特等席になるかもしれません。

現在の新潟県魚沼市、小出町がわがふるさとです。豪雪とコシヒカリと今や有名ブランドになった地酒の八海山は隣町の、緑川はうちの町の酒です。それから世界の渡辺謙。彼は同級生で、家は私の実家と数十メートルの距離です。いろいろあった謙がテレビでインタビューに答えている時に感じる誠実さというか実直さというか、「こいつは嘘つかないし、がんばってるなあ。応援したいなあ」という雰囲気は、公民館で祭りの準備をしているときに交わされる町内の人たちの話しぶりそのものです。彼の持ち味のベースに魚沼人気質があることを地元民はみんな感じていて、だから今でも「羽根川(町内の名称)の謙がテレビ出てるぞ」てなかんじで、『世界の』というイメージはありません。

そういうタイプの人間を育てる(私は少し外れましたが)土地柄というか風土を持ったふるさとの原風景が囲炉裡端です。今は少なくなりましたが、小さい頃は母親の実家や近所の家に囲炉裡があって、年寄りからとんとん昔(「とんとんむかしがあったてや」で始まる昔話)を聞いたり、夏は鮎を焼き、冬はけんちん汁を煮て、いつも家族が集う場所でした。そういえば、そこにテレビはなかったなあ。テレビは舞台の緞帳みたいなカバーをたらして客間にあった気がします。囲炉裡にはテレビは似合わないですよね。まあ余談ですが。

自分自身の中で幼い日の囲炉裡端での記憶が、重要な、重大なものであることを、歳を重ねるほどに強く感じるようになりました。で、設計に囲炉裡を入れることが多くなっているのです。ですから単にバーベキューを楽しむ設備としてではなくて、そこで過ごす大人たち、そこで育つ子どもたちへのいろいろな願いや思いが集約された場所、私が今感謝しながら振り返ることができる魚沼の風土と人々の営みをそっくり持ってきた、そんな感覚での囲炉裡の提案なのです。何だか大げさな解説になってしまいましたけど、実際プランに囲炉裡を入れるたび、囲炉裡端のシーンと、そこから端を発してさまざまな幼い日の記憶が音や香りや感触までよみがえって、しばし至福の時間旅行を楽しんでいます。

今回のはいつものバーベキューテラスではなくて、デッキにあぐらをかいて火を囲むという、まさに板の間にゴザを敷いて座った囲炉裡端のイメージで、いつか自分でも実現したい仕立てです。そしてこうなるとバーベキューというよりは炉端焼きで、ホッケや厚揚げをあぶって八海山をなめながらウダウダと、朝青龍問題なんかを論じる・・・いいなあそういう休日。軽く酔っぱらったところでそばをスルスルッとやって、満腹でそのままごゴロンと昼寝に入る。いやあ~夢ですね~そういうの。

現在の建築では室内に囲炉裡というのはなかなか困難です。だったら庭に、囲炉裡コーナーを。火には人が集い、和ませ、気持ちを素直にさせる不思議な力があります。囲炉裡のある庭、いいもんですよ。

今日は目かくしの話です。

リフォーム前はコニファー(ヨーロッパゴールド)が茂っていて、全く中の様子がわからなかった庭が、全体的に開放的な感じになりました。

でも隠すべきところ、ウッドデッキの前は木工フェンスできっちり目かくししてあります。

囲炉裡の前の塀はデッキに座って火を囲んだときに落ち着くためと、この庭の主役である囲炉裡をフォーカルポイントとして際立たせるために設置しました。

問題は囲炉裡の芝生側です。壁を立てると強すぎて庭が二分されてしまうし、何もなしでは落ち着かない。で、まくら木で連杭にしました。外側から見るとこういう感じです。

内側からはこうです。

実際に囲炉裡端にあぐらをかいて撮影した写真がこれ。ほとんど外を気にしないで一杯やれます。

こういう時にまくら木は便利です。隙間を空けて立てても存在感が強いのでその向こうに意識がいきづらいのです。同じ隙間を板塀でつくったら、かえってその向こうが気になって覗いてみたくなります。素材の質感や色などの存在感でそれが視野に入ったときの心理効果が変わる、おもしろいものです。

この庭の主役は囲炉裡で、デザイン的な勝負どころは目かくしの施し方。目かくしと開放感をどう両立させるかという点で、満足感と言うか、狙いどおりに出来上がった安堵感を感じた仕上がりでした。

庭の立水栓は、まくら木やレンガの柱に蛇口が付いているのが一般的です。うちでもそういう提案がほとんどなんですが、でも今回は、壁を立ててその壁面に蛇口が付いている壁栓というつくり方にしました。なぜそうなったのか、理由はこうです。

この庭のメインである囲炉裡を、デッキにあぐらをかいて炉端焼きのお店みたいにイメージしたときに、どうしても目の前に壁が欲しかった。それもレンガや木じゃなくて土壁風の感じで、長く使ううちにすすけていくような壁です。火ばしや火吹き竹やゴトクをぶらさげてもいいし、ガバイばあちゃんの家のかまどの背景にある壁みたいな感じ。そんなことをイメージして囲炉裡は壁付きにしたのです。ところがその壁がそこだけだと妙に目立って浮いた感じになってしまうので、庭の別の場所にも同じような壁をつくりたかった。で、それを立水栓に組み入れたというわけです。

デザイン的なつじつま合わせによって生まれた壁栓。最初からイメージしていたわけではなくて設計中に何らかの都合やひらめきで出てくるカタチが、プラン全体の何割かを占めるというのは常に起こっていることでして、不思議とそういうことがないままでまとまってしまうと、どこか力の入らない、しまらない設計になってしまうのです。こういう予定されていなかった要素が重なって、それを使って紡ぎ出す感じ。これはガーデンデザインだけではなくて世の中の全てのデザイン作業で起こっていることだと思います。こうしてあらためて解説すると、ある種いいかげんで行き当たりばったりなふうに感じるかもしれませんが、極論を言えばここがデザインのキモといいますか、これこそがデザイン作業なのです。デザイナーのひらめきやつじつまを合わせる執念(時にはつじつまを合わせない執念・・・話が深~くなるので今回は解説無し)がそれまで世の中に存在していないデザインを生み出すのです。そうそう、パッとひらめく力とヘビのような執念なのですよ。このどちらが欠けてもダメで、ひらめき力の無いデザインは退屈で何も語りかけてこないし、執念の欠如したデザインは薄っぺらで見る人使う人に迫ってくる迫力が無いものです。身の回りにあるほとんど全てのものがデザインという過程を経ています。そんな視点で見つめ直してみてください。どこのどなたかわからないけど、このデザイナーはすごいよ! と唸ってしまうコップやイスや醤油差しやCDジャケットや・・・。マニュアルやセオリーの、さらに向こうにあるひらめきと執念が生み出した傑作がいっぱいです。数十年前のブルータスで『いいデザインしか欲しくない』という特集がありましたが、まさにそうです。無数のひらめきと執念に埋め尽くされて暮らしたいものです。

立水栓からえらく大きな話になってしまいました。いや、でもほんとに、デザインが持っているパワーってすごいですよ。例えば愛用のニコンのD-80、フォルムがニコンらしくて、伝説のF、名機F-2フォトミック、あこがれだったF-3からぶれること無く継承された何かを感じます。D-80を手にすると、そこからいろいろな伝説やドラマや空気感を伴った記憶が湧き出てきて、気分はすっかり土門拳になって、「リアリズムだ~! 絶対非演出なのだ~!」というパワーがみなぎってくるのです。キャノンやミノルタではダメなのですよ。

何だかよくわからない話になってしまいましたが、まあいつものことです。デザインには教科書に載っていない、ひらめく力と執念が必要だということと、そうやって生み出された上質のデザインに囲まれて暮らしたいなあ、そういうお話でした。

今日は照明器具です。さすがに最近「ワンパターンかなあ」という気持ちにもなりますけど、やっぱり

いいものはいい ので、現在設計中の庭にも入れている船舶ライトです。

光の演出上、必要に応じてLEDや蛍光灯も使いますが、地灯りとしては温かくて、ロウソクのような情緒のあるこのライトを使いたくて、なかなか他に行けないまま使い続けています。

話変わって、庭の打合せ段階から気になっていたベンチです。

このタイプはたいがい一年くらいで壊れてしまうので、お客さまにはおすすめしていません。でも聞くと、もう3年も使っているそうでして、しかも全く壊れていなくて。購入時にご主人が材木用の塗料を塗ったために寿命が格段に延びたようです。

何でも手入れをすると長持ちするのだなあとつくづく。しかも購入直後に丁寧にペンキ塗りをするというところがすばらしい。ご主人の弟さんだったかなあ、能登で漆の作家をやっていると聞きました。そういうことも影響しているのか、とても丁寧な仕事ぶりです。

新築して、庭に芝生を張って、コニファーを植えて、ベンチを買って来てそれにペンキを塗っているときの、ご主人の さわやかな気負い みたいのが乗り移っている感じがして、ただのベンチではない、ある意味家族の歴史をスタートした頃の記念品のように感じました。

夏の終わりというのは園芸店の花鉢の切り替え時期で、そうでなくても夏は花が少なくて庭の仕上げである草花の植え込みには苦労する時期なのに、一段と花の種類が少なくて困ってしまいます。そのせいもあって、撮影してみるとリーフ系が多くて、で、以外とそれがいい感じだったので、今日はそれをご覧ください。アイビーとコリウスいろいろです。

蝶野さんとの打合せ段階で、庭とは関係ないことですが、少し考えたことがあったので、その話を。

私の仕事はお客様と会って話すことと、ひとり引きこもってデザインすることが交互にやってきます。店で設計作業している時はその2つを同時に行うわけで、最初の頃はなかなか設計に集中できなかったりしましたが、今では慣れてしまって、一日に何度設計と接客のスイッチを切り替えてもすぐに没頭できるようになりました。進化です。ダーウィンの進化論『適合せよ、さもなくば滅びよ』、滅びないために進化したのです。

お客様が気軽に声をかけてくださるように 恐くないですよオーラ を出しつつ、頭の中は鬼のように設計のことが駆け回っている状態。考えたらデザイン系の仕事をしている人で、同時に接客モードを維持しなければならないというこういう状況はすごく稀なことです。まあ状況云々よりも、デザイン系の人種は概して人付き合いが苦手で接客には向かないというのが一般的ですね。うちに面接に来る美大や設計の専門学校を出たデザイン系の若者の大半は、そのことでアウトになっています。終始笑顔が無い、言葉がスムーズに出てこないなど、いわゆるコミュニケーションスキルが低いのです。

この設計と接客が両方できなくてはダメというのは、うちが小さい会社だという事情だけではなくて、ガーデンデザインを生業にしようとするならば絶対に身に付けなければならないことであるというのが私の持論。なぜなら、庭はそこで暮らす家族のための場所だからです。それぞれに家族構成やいろいろな事情も違い、庭に対する思いも様々です。そんなお客さまのニーズに対応するためには、打合せ中に自然と双方笑顔になるような空気が理想です。お隣りとの目かくしが必要だから物質的に目かくしを施すというようなことだけでは庭にはなりません。夢が広がり、楽しみが増え、幸福感が増す提案をしなければガーデンデザインではない、デザインに関する知識や力量だけではお客様に本当に喜んでいただくのは難しい。ですから、今ガーデンデザイナーを目指して勉強中の生徒さんたちは、話すことや任天堂DSの『顔トレーニング』を使って笑顔の訓練も怠りなきように。

なぜこんなことを考えたのかといいますと、蝶野さんちの奥様がとびきり笑顔がすてきな方でして、たまたまその日に疲れが溜まっていて表情が乏しくなっていた私を、一瞬にしてハッと我に帰してくれたという、そういうことがあったからです。出会う人をその人本来の笑顔にしてしまう、最強の笑顔。「あぁ、あの才能が自分にあったら、もっといい仕事ができるだろうなあ」と思いながら店に帰って、その日一日は終始笑顔で過ごしました。そして帰宅後に、ガーデンデザインと笑顔についてあれこれ考えたというわけです。

明日も引き続き、つらつらとこの話題でいきます。

蝶野さんちの草花をご覧いただきながら昨日の続きです。

月に一度JAG(ジャパン ガーデンデザイナーズ協会)の会合で東京に行っています。2時間程度の会議とその後の居酒屋での雑談というパターンで、私にとっては先輩諸氏からの貴重な話が聞ける時間であり、それぞれの情況下で庭づくりに奮闘しているその熱を受けることで、自分を鼓舞できるエネルギーチャージのひとときでもあります。

そしていつも思うことは、理事の皆さん、良質な、とってもいい笑顔の持ち主でして、ほんと、機会があれば全員並べて世間にお披露目したいほどです。その末席に混ぜていただいている幸運に感謝しつつ、表情に乏しいわが面を鏡で見ながら「まだまだ修行が足らんぞ!」と、顔の筋肉を動かして百面相をやっているのです。

庭の評価とそこで過ごしている人の笑顔は比例します。ガーデンデザイナーの評価も同じなので、デザイナー選びの基準にしてください。えっ、私?! だめだめ、・・・蓄積疲労と運動不足で惚けたような顔してます。

蝶野さんちの最終日です。いつものように(昨日に引続き)草花をご覧いただきながら。

奥様の最強の笑顔に照らされながら、ご主人は飄々とした感じで生活を組み立てていく、そんな印象のご夫婦です。さわやかです。

庭は友だちを呼んで遊べる仕立てになったので、これからは、しょっちゅうここでにぎやかなシーンが展開されることでしょう。「ぜひ一度声をかけてくださいね、私もあの囲炉裡端で酔っぱらってみたい」

それから、ウッドデッキに温泉宿の広縁においてあるようなイス・テーブルを探してください。昼間、怪獣のように元気にはしゃぎまくっているボクちゃんが寝てから、キャンドルライトでワインなんていうシーンもイメージして設計しましたので、ぜひ。

またひとつすてきな家族との出会いがあって、自らも参加して遊んでみたい庭が出来上がりました。

最後は撮影中にやってきた なごり蝉 をパシャリ! 今年は6年に一度の蝉の当たり年だったそうで、近所の南公園や円海山でもすさまじい数の蝉が鳴いていました。でも今は、それが猛暑の幻だったかのようにシ~ンとしています。秋がやってきます。秋は春と同じく庭の季節。園芸店では秋野菜の苗も売り始めていますし、バーベキューもいいですねえ。忙しくなりますよ~!「忙しくって遊んでいる暇しかありません」そんな秋の庭暮らしを送りましょう。