まずビフォーをご覧ください。

建物の道路側に、ブロックで仕切った花壇があります。

さあ、ここにどんな庭をイメージするか。設計に当たってスペース的な問題の他に、もうひとつ大きな課題がありました。それは、曽田さんちのリビングが2階にあるということです。この庭は1階の使っていない部屋(客間かな)の外。さあて、ここが考えどころなのです。

ご夫婦のご要望は、「縁側のようなウッドデッキがあって、手すりに布団を干せたらいいかなあ・・・」という感じです。ぼくとしては、せっかくの庭スペースですし、どうせ設計するなら思いっきり楽しくなるような提案がしたいという気持ちがありますので、「2階がリビングですから普段あまりここには来ないかもしれませんが、プランだけでも思いっきり楽しめる庭を描いてみていいですかね。一応それをご覧になってみて、もし楽しめそうだなって思ったら検討してみてください」と半ばプランの押し売り状態。

その時点で考えていたことはこうです。

この庭はリビングと離れてはいるものの、すごく気持ちがいい。宅地が上がっているので空が広いし、少し歩くと海が見下ろせるという、とてもいい空気感の場所。ここを楽しまない手はないなと。

暮しのメインステージから離れている庭を「暮しに欠かせない場所」にするための方法はただひとつ、そこにリビングと同等の価値、くつろぎや楽しさを生み出すことです。それも徹底的にやりきることです。中途半端に庭らしくしてみても、結局は日常に大した喜びを生み出さない場所になってしまいます。世の中にそういう庭の何と多いことか。

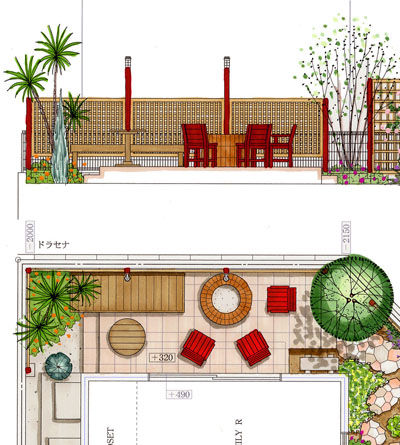

そんな思いで描いた2プランです。

Plan B

Plan B

そして道路側は Plan A 、庭は Plan B でという組み合わせで変更設計することになりました。

明日はその Plan C をご覧いただきます。

ご要望とは違うプランの押し売り状態ではありましたが、今回のように「イメージするだけでも・・・」と言いながら要望とは違う提案をすることがあります。

そうするときには、ぼくにはその方がいいなという予感があるのです。立地とか、お客様の家族構成とか、雰囲気とか。そして大概その予感は的中して、「よかったー!」となるのです。

ご夫婦は Plan C-2 を選択。そしておふたりとも笑顔いっぱいで、すでに、まだ見ぬその庭でのシーンをあれこれイメージしていることが伝わってきました。

さあ、楽しくなってきました。ぼく自身この展開にワクワクです。

After 1

After 1

Before 2

After 2

Before 3

After 3

ビフォーでは道路側に花壇があって、建物側が通路という細長い敷地をさらに細長く2分割した構成です。アフターではその細長さが消えています。

敷地全部が花壇(植える場所)で、その中を左右に揺れながら歩いていくという、2分割ではなく、植える場所に導線を重ねた2重の仕立てになっていますから、花壇の面積は2倍になり、歩くのも広々ゆったりとなった、というわけです。それと、通路が真っすぐではないということで足下に意識がいきますから、そこを足早に通り過ぎるのではなく、ゆっくりと庭を楽しむ、そこにしばし留まるというような滞留感が生まれています。

オォ、またもや理屈っぽい言い方になってしまいました。設計しながらこういう理屈を山ほど積み重ねて、それをこねくり回したり組み立てたりしているものですから、ついつい。

でもまあ、パッと見てウソみたいに広くなった感じがすると思います。こういうことができるんだということ、このパッと広くなる様子を感じ取っていただければ、もしかしたらこれまで庭として認識していなかった建物の脇の通路に、ワクワクするような庭空間を生み出すことができるかもしれません。そうなったらいいなって思います。

「あんな狭い場所は通路以外に考えられない」と鼻から思い込まないで、今回のように「2分割ではなく2重にする」 という方法でイメージしてみてください。場の使い方を重ねることによって、不可能が可能になる・・・かもしれませんので。

ビフォー・アフター、明日に続きます。

After 4

After 4

Before 5

After 5

ところが庭文化が成熟していくに連れて「自然(宇宙)を感じるための場所」という役割を庭に込めるようになっていきました。

するとこんどは、自然の山野がそうであるように「いかにして歩き辛くするか」と考えるようになっていって、わざとつまずきそうになるような飛び石の配置とか、よっぽど気をつけて歩かないと足を滑らせる丸みを帯びた石を使ったり、京町家のアプローチのように歩きやすいフラットで直線的な通路なら、石の組み合わせで模様を描いて意識を引きつけたり。そういう工夫を積み重ねてきたのです。

そうすることで庭に入った人をできるだけそこに留まらせて、そこで何かを感じさせたいと考えたんですね。人の心に何かを与える、気持ちをつかまえて揺さぶることが庭の価値であると。

飛び石が右足、左足、右足、左足とリズムよく歩けるようになっていたら、足下を見ながらスタスタ歩きます。そうやって進んでいって、分かれ道に置いている大きめの石が右足で、次の一歩も右、そこでリズムが途切れますから、その大きめの石で立ち止まります。これが踏み分け石です。

そこで立ち止まって顔を上げると、その庭の見せ場があるのです。パーッと視界が開けて、目の前に広がる池の水面に借景の山が映っているとか、そういう仕掛け。そういうのに出くわすと、たまらなくうれしい。ワクワクするんです。江戸時代にその石を配置した庭師の意図が、今もそこを歩く人にまんまと作用していることの素晴らしさに、感動します。

After 6

After 6

After 7

After 7

Before 8

After 8

After 9

After 9

Before 10

After 10

After 11

After 11

Before 12

After 12

ぼくとしては「よくやった、よくやった」っていう感じ、やりきった感がありました。

このふたつのゾーンの組み合わせが、ファミリーガーデンの考え方としての理想型です。もう一度、ビフォーをご覧ください。

ではどうしたらいいか、といいますと、あなた自身が庭をそのように捉えることです。そしてその思いを、粘り強く、丁寧に、作り手に伝えることです。それか、ぼくにご依頼いただくこと。

庭がある暮らしを思いっきり楽しいものとしてイメージしましょう。それは庭だけではなく、人生を思いっきり楽しくイメージすることなのです。

あなたの人生、そこそこ楽しい、じゃ残念ですよね。

そして入ってすぐに立水栓と石張りの作業スペース。水場の前にこのようにちょっとした広場があると、ホースの扱いや洗い物をするのに便利です。

枕木はいい感じの存在感があるので、このようなときに使うことがあります。

ただし、注意点がふたつ。ひとつは本物の枕木を使うことです。見た目が枕木でも、園芸用に生産されている柔らかい木のものだと腐食が早くて、1〜2年でガサガサに腐ってしまいます。そしてもうひとつは、むやみに素材を増やさないということです。

素材に変化を持たせることはいろいろと有効な方法なのですが、そうかといって、やたらに何種類もの素材を使うと荒れた雰囲気になりますので、今回のように石と枕木とか、あるいはレンガとタイルとか、2つの素材、多くても3つにとどめたいものです。

アーチとトレリスと物置、この3つで、ガーデニングエリアの中ほどに、ひとつのスペースができ上がっています。

昨日の「通路の素材を変えることで場を変える」というのは平面的な構成で、今日の3つのアイテムは立体的な構成での場の作り方です。

この平面でつくった世界と立体の区分けでできあがった世界を、少しずらして組み合わせる。そうすると、変化しつつ統一感がある庭になるのです。

・・・また理屈っぽくなってますね。う〜ん。ホワイトボードで図解説明すると「オォそうか!」と大きくうなづいていただけることなんですけどね。

まあとにかく、こういうことを考え考え設計しているわけです。

通路の素材の変化によって平面的なエリアの区分けをする。アーチや物置で立体的な空間構成をする。そしてふたつを少しずらして組み合わせる。

今日はもうひとつ、「アイストップ」ということについてです。「アイストップ」とは、目を止める、視線がぶつかるということ。それによって得られる効果は、その視線がぶつかるところまでの手前にある空間を認識するということと、そこに意識が当たることで、心地よく次の空間へと移行できるということです。

・・・ほーら、昨日の予告通りに理屈っぽいですよね。でもこの「アイストップ」という概念を理解すると、庭づくりがひとつレベルアップしますよ。庭だけじゃない、室内のインテリアにも欠かせないテクニックですから、ちょっと粘り強くがんばって吸収していただけると、居住空間がワンランク上質なものに変化するかもしれません。

ガーデニングエリアの突き当たりに立てた木製パネルが、この庭のアイストップです。

このパネルがなかったら・・・。

それと、そこに意識が当たることで、左側へと折れて続く次の庭へと、スムースに歩いていける感じが得られているのです。

その効果「次へのいざない」はテラス側からも同じです。

このパネルがなかったら・・・。

このパネルがなかったら・・・。

このパネルがなかったら・・・。

ガーデニングエリアの解説、明日に続きます。

照明器具追加のご要望の意味が、でき上がってからわかりました。

曽田さんちの周辺は、夜になるとご近所の玄関灯に加え、あちらこちらにイルミネーションが輝いてとてもいい感じです。そんな住宅地にあって、道路に面した庭のライトが1灯だけだと、少し寂しい感じがするのです。

夜景はまた後日ジックリと。

明日からバーベキューテラスの解説です。

- 庭に出やすくなる

- スペースを広く使える

- 部屋と外との一体感が出る

ビフォーをご覧ください。

それが、地面を持ち上げることで、こうなるのです。

もしかして「暮らしの外にある場所」になっていないでしょうか。

暮らしが、玄関から入って、リビングやキッチンや寝室、室内だけになっているというお宅が大半かもしれません。

庭はあるけど、そこは時々がんばって雑草を抜いて、花を植えて、まあみっともなくない程度に維持できていれば良いか、というような場所になっているとしたら、ぼくとしてはもったいないなあ、残念だなあって思うのです。

庭があることで、暮らしが幸福方向へと開けていくような、庭があなたとご家族にとって欠かすことのできない、魅力的な場所として機能しているという、庭をそういう場所にしていただきたい。そういう場所としてイメージしていただきたいなあ。

そういう家が増えていったら、大げさではなく「日本のGNH(国民総幸福量)」は飛躍的に上がると思っています。っと、ミクロな視点で思いっきりマクロな世界観を語ってしまいましたが、これマジです。

日本のGNHを上げるための手っ取り早い考え方が、庭の地面を持ち上げて床面に近づけるということなのです。

ご覧の通りで、室内から地続きで庭があることで、部屋(暮らしのエリア)は庭へと広がります。暮らしの場所に「屋根のない、風や光や地球の大気を感じられるエリア」が加わります。

すごいことだと思いませんか。庭を持ち上げる、たったそれだけで。

そしてその広がったスペースは、室内では味わうことができない「特上の外の部屋」にすることができるのです。明日から、持ち上げた庭スペースを、その「特上の外の部屋」にするためにどんな構成をしたのかを解説していきます。

「庭を持ち上げることで得られる効果」

- 庭に出やすくなる

- スペースを広く使える

- 部屋と外との一体感が出る

前にも書いた通りで、リビングと離れている庭は、そこに行く目的をハッキリさせるとともに、そうとうに楽しく、ワクワクするようなシーンを思い起こすような仕立てが必要なのです。そうじゃないと、せっかくコストをかけて庭らしくしても、そこに行かないまま、庭を楽しむことのないままの暮らしになってしまうからです。

2階から下りてきてでも、そこに行きたい、そこで過ごしたいという庭。

曽田さんご夫婦にとってどんな庭がそういう「トキメク庭」なのかを、打ち合わせをしながら引き出していった結果、やはりバーベキュー。そして昼寝、読書、洗濯物をたたむなど、そういう日常的なことが庭を使ってできたら、気分良いだろうなあ。そんなイメージでした。

そういう「過ごす」ということの大前提として「目隠し」が必要です。

周囲に視線が気になる窓は少なく、宅地が坂道の途中にあるため、庭は道路から上がっています。ですからいつもやるような背の高い目隠しはいりませんが、それでもある程度のものがないと落ち着きかないので、背の低いタイプ(H 1100)の目隠しパネルを設置しました。

これが開放感をなくさずに落ち着いて過ごせる「魔法の高さ」なのです。これより10センチ高くても、低くても、その魔法は消えてしまいます。

もしお手元にメジャーがあったら1メートル20センチを計って、そこまでパネルがあるというようにイメージしてみてください。そして次に10センチ低かったらどういう感じか、10センチ高かったらどうなるのか。1メートル20センチ、どっかにメモしておくと何かの役に立つかもしれません。

もうひとつ、設計していて気にしている高さがあります。それは1メートル50センチ。

この高さが持つ意味とは。

これは庭や玄関アプローチ、あるいは室内を歩くときに、それ以上の高さがある植物や構築物は空間をつくり出し、それ以下のものは平面に配置されているという認識になる、ということなのです。

「そんなこと何の役に立つんだ!」と言われそうですけど、面白いと思いませんか、物の高さでその存在感や空間への影響が変わるっていうようなこと。

例えばリビングに観葉植物を置く場合に、その背丈が1メートル50センチ以下だと、「鉢植えが床に置いてある」ように感じて、それよりも背が高いと「観葉植物があるリビング」となります。

いいぞいいぞ、今日も庭のことを理屈っぽく語れる自分。調子がいい証拠なのです。

これも「2階から下りてきたくなる」ためのポイントだと考えて、強めにお勧めしました(ご主人のクルマにはキャンプ用品が積んでありましたし、バーベキュー好きだとお聞きしていました)。

設計では囲炉裏の外周の直径は1メートルでした。いつもその大きさで施工しています。

それを積む作業中に、職人さんから電話が入りました。もう10年近くぼくの仕事をやってくれているカズくんから。「曽田さんちの囲炉裏を設計通りに作ると、タイル部分が狭くなって椅子を置くのに窮屈になる気がするんだけど」という内容でした。

その瞬間「よし!」と思い、ニヤッとしました。施工に当たる職人さんが、こういう細かいところに意識が行っているときは、その現場は必ずいい仕上りになるからです。

施工段階で実際に現地でもそのことが気になった、ということは、職人さんも、その場所でお客様が囲炉裏を囲んでいるシーンをイメージしながら作業しているということです。ただ設計図に忠実に施工するだけの職人さんなら(ぼくのようなわがままな設計をカタチにするんですから、それだけでも大したことなんですが)、あの電話はかかってこなかった。カズくんが、ぼくと同じく、お客様が喜んでくださる顔を思い浮かべながら仕事をしてくれていることの証しがあの電話でした。

椅子が置きにくくなる懸念は設計段階でも気になっていたことで、入念に椅子の寸法と囲炉裏の配置を考えてはありました。ですから設計通りに作っても問題なしなはず・・・と思いながらも、心配になってきました。カズくんが言うんだから、もしかしたら・・・。

すぐに現場に行きたいところでしたが、ぼくはそのとき「レノンの庭」でお客様の相談予約が入っていて店を離れられません。

電話でのやり取りが始まりました。

「狭いって、どのくらい狭くなるの?」

「椅子を置けないこともないんだけど、ちょっと狭いかなあって感じです」

「 えーっとねえ、囲炉裏からサッシまでの寸法はいくつになるかな?」

「ちょっと計りますね。・・・85センチです」

「えっ!90センチじゃなくて!?」

「うん、85センチですよ。サッシの枠が5センチ飛び出してるからかなあ」

「それだ!・・・そうだなあ、うっかりしてたなあ。そこに気がつかなかった。・・・どうだろう、85センチだと狭い感じ?」

「ちょっとねえ・・・微妙ですけどね」

「・・・囲炉裏の直径を小さくしたらどうだろうか。使い辛くなるかな?」

「使い辛くはならないけど、四角いレンガで円形にするんだから、あんまり径が小さいとかっこ悪くなりますよ」

「だよねえ。95センチだとどうだろう、カッコよく積めるかな?」

「・・・まあ、・・・オレの腕なら」

「・・・じゃ、ヨ・ロ・シ・ク」

というやり取りで、設計よりも囲炉裏の直径を5センチ小さくすることで、問題解決しました。

図面を描くことはできても、それを、同じ熱を持って、同じ思いを持って施工してくれる職人さんたちがいなければ、ぼくが提案する庭はひとつも実現しません。

カズくんをはじめ、寒い日も暑い日も、ややこしい設計でも、丹念に、熱心に施工してくれるうちの職人さんたちに、心から感謝です。

数年前、お客様にアンケートしたことがあって、その結果、ご主人方が庭でやりたいことはバーベキューと昼寝でした。

バーベキューはわかるとして、庭で昼寝?と、意外に思う方もいらしゃるかもしれませんが、考えたら海外の庭ではハンモックがつきものですからね。世界中の人が庭での昼寝を楽しんでいるということです。

庭で昼寝、というよりも、昼寝すること自体、今の日本では珍しいことですよね。でも、昭和の時代には、日本人は昼寝をしていました。ぼくが小さい頃は、昼食が終わると子どもはもちろん、家族も近所の大人たちもみんなお昼寝タイムで、町中がシーンとしていたような記憶があります。よく大人が言っていました「親が死んでも食休み」と。

昼寝。

毎日終電近くまで仕事をがんばっているご主人方に、休日くらいは庭で昼寝していただきたいなあって思うのです。

昼寝。

ご主人だけじゃない、奥様も。美容と健康に、昼寝はいいのです。今でも昼寝の習慣がある地方に行くと、おばあちゃんたちが元気で笑い皺が美しいですからね。美容と健康には昼寝なのです。

庭に寝っ転がって見上げる空。

だから、身体を横たえて空を見上げていると、空、宇宙へと世界観が広がって「アァ、おれは宇宙空間の中の惑星地球号に乗っているんだなあ」って。小さなことにクヨクヨしたり、実はどうでもいいようなことに思い煩ったり、起こりもしないことを不安に思ったり、そういうことから解放されるのです。伸びやかではつらつとした宇宙の中の自分に戻れるのです。そう、子どものころのあなたに。

昼寝。

会社でも人生でも、目標を設定したらそこに向かって水平に突き進む。失敗したり、疲れてくると、うつむいてとぼとぼと歩く。水平、時々下。

休日に、ゴロッと身体を横たえて空を見上げることで、バランスが保たれる気がします。

水平、時々下、一時空。

昼寝。

昼寝ができない庭なんて、クリープを入れないコーヒーみたいなものです。

持ち上げた庭スペースを「特上の外の部屋」にするために、魔法の高さの目隠し、バーベキュー炉、シエスタベンチと解説してきました。最後は「マリーンライト」です。

この広さだと2灯の明りでいい感じで過ごせます。

ね、全然違った空間になりますよね。柱2本でそこに居心地のよさが生まれる。

楽しいんです、こういうこと。些細なことなんですけどね。

この2灯のライトと部屋からの明りで、夜はこうなります。

- 魔法の高さの目隠し

- バーベキュー炉

- シエスタベンチ

- マリーンライト

例えばライト。もう何年もマリーンライト一辺倒です。

いいんです!いいものはいい!ので、何度でも同じものを使います。

これはワンパターンなのではなくて「スタイル」なのです。

お客様に喜んでいただける「ワンパターン」を繰り返すうちに、それが「スタイル」になる。

来年もひたすらに、ただひたすらに、バッカみたいにひたすらに、似たような庭を生み出し続けます。

今日は樹木をご覧いただきます。まずはコニファーから。庭の入り口の左右にコニファーを2種類植えました。

冬場に茶色くなる分、春の新芽は輝くばかりにきれいです。エレガンテシマは春が見所。

この形状のままで成長します。3メートルくらいになると、その名の通りに、空身向かって打ち上げられるロケットのようです。

この青白さが、庭に独特の雰囲気を醸し出してくれます。

ブルーエンジェルと似た木でブルーへブンというのがあります。写真のような2メートル以内のものだとほとんど見分けがつきませんが、もう少し大きくなると、樹形ははっきりと違ってきます。

ブルーエンジェルは枝付きが細かくて、背が高くなっても細くきれいに整ったシルエットですが、ブルーへブンの方は、枝が太くなっていって、枝振りも荒っぽく、樹形は横にふくらんできます。

広い公園でブルーエンジェルが雄大に育っているというのも見物ですが、狭めの庭や、接近して見る位置に植えるときにはブルーエンジェルの方が向いていますので、購入時には、エンジェルなのかへブンなのかをよく確認した方がいいでしょう。

コニファー類はほとんど手入れがいらず、丈夫で虫もつきにくく枯れ葉も少ないため、とても人気があります。

生産も簡単らしくて、以前は珍しかった樹種でも、いったん出回り始めるとすぐにポピュラーな扱いになって、ホームセンターで安価に手に入れることができるようになります。おすすめです。

おすすめです、が、ゴールドクレストだけは避けた方がいいです。あれだけは特別。葉枯れしやすく、成長が早い割に根が張らないために、みるみる大きくなって、台風でバタッと倒れるというパターンです。

ゴールドクレスト以外なら大丈夫。

横須賀、葉山、鎌倉、茅ヶ崎と、やたらめったらソテツが植わっています。いい感じです。湘南の穏やかに光る午後の波を背景に、逆光の中で潮風に揺れるソテツの葉。

毎年芯が伸びて、新しい葉がググッ、パーッと出てくるのが楽しみな木です。

庭に花が少なくなる冬に、柑橘類の実は庭を明るくしてくれます。

春にはこんなに美しく花が咲きます。

氷砂糖と実とホワイトリカーを1:1:4で、半年ほどするといい色、いい味になります。1年もの、2年ものはさらに味わい深いです。

ホワイトリカーじゃなく酢を使うと、ジューンベリーサワー。これも美味い!ジューンベリーは、これから最も人気が出る木です。あなたの庭にも植えてみませんか。

ぼくは、この木が植わっている庭をみつけると、「楽しんでるんだろうなあ」って、とっても幸せな感じがするのです。

ご主人と話していたら「私は水道の水が大好きなんですよ!」とおっしゃるんです。小さいころから剣道をやっていて、喉が渇くと学校の水道の蛇口にかぶりつくようにして水を飲んでいて、その結果今のような健康体になっているのだから、水道の水こそが身体にいいんだと、ニコニコしながら力強く言い切りました。あの鉄っぽい味がたまらないと。

すってきだなあ。実に男らしい!

この「言いきり」は、身体の健康以上に心が健康な証しなんですよね。ぼくは「水道の水が大好きなんですよ!」と言い切る人に、生まれて初めて出会いました。

健康にいい、と確信すれば、大概のものは健康にいいのです。そう確信できる伸びやかでおおらかな精神こそが、健康体をつくる。そんなふうに言い切る人は、確実に長生きします。「水道水は身体にいい!」。水だけではなくて、たとえそれが百害あって一利無しのタバコであってもそうなのです。

小さい頃に近所の米屋おじいさんが「エコー(タバコの銘柄)は身体にいいんだよ」と言いながらいつもスパーッスパーッと煙をくゆらせていました。

そのおじいさんは働 き者で、人柄もよかったのでしょう。ぼくの記憶では周囲の人たちの尊敬を集めていて、何でもそのおじいさんに聞くといい答えを導き出してくれるような、近所の相談役のような人でした。幼いぼくは、身体にいいエコーを吸えば、きっとこういう立派な年寄りになれるんだと思っていました。

そのおじいさん、100近くまで生きました。身体にいいタバコを楽しみながら、楽しく元気に働き続けて。

病気は気の病、元気は気の元。気が充実している人にとっては酒は百薬の長だし、タバコだって身体にいいんです。

ご主人の「水道の水を飲みながら育ってこんなに健康なんだから、水道水が身体にいいんだ!」とさわやかに言い切れる健康さ。いやあみごとです。

ちなみにわが家では、「クリクラの水」を飲んでいますが。

クリクラの水は最高!クリックラーのみーずーが身体にいいんです!

明日も引き続き「言い切る」についてです。

彼は融資が仕事なので「遊びに」ってのもおかしなことなんですけど、うちは資金繰りに窮する状態でもないのによくやって来ては、世間話に花を咲かせて帰っていくのでぼくは「遊びに」と言っています。帰るときにもいつも「また遊びに来てね」って。

彼は仕事柄、いろんな会社や商店主と話しをします。そして大概の経営者は「景気が悪くてねえ」とか「なかなか思うようには売れないよ」と、商売が思わしくないという言葉から話し始めるそうです。

ところがうちは違う。「絶好調だよ!」から始まるから楽しいんだそうです。それで遊びにやってくる。「『金は貸しても借りち ゃいけない』が家訓だから、うちに来ても仕事にならないよ」と言っているのに、ニコニコしながら「また来ちゃいましたー」って。楽しい男なのです。

ぼくは言いました。「景気が悪いって言ってる人にお金を貸してるうちは成績が上がらないんじゃないの?絶好調で商売している人ほどたくさん借りるんじゃないかなあ」って。彼はニコッとして「その通りです」って。

やっぱりねえ。

うちが絶好調なのはハッタリや空元気じゃなくて、ほんとに絶好調だから絶好調って言ってるだけなんですが、仮に調子が悪くても、何となく「調子が悪くってね」とは言いたくない気がします。

それは「調子が悪い」ということを言葉にすると、ほんとに突然調子が悪くなるような気がするからです。

ハードスケジュールが続いて疲れがたまっているときに、「もうだめだ」とつぶやいたとたんに寒気がしてきて熱が出る、という経験、あるでしょ。あれですよ。

その融資営業マンの彼は、最近仕事が面白くなってきたんだそうです。以前は土日にやる趣味のサッカーが生きがいで、週末が待ち遠しい日々だったそうなんですが、このごろは営業成績で社内で負けたくないという気持ちが出てきたと言います。彼は仕事が楽しくてしかたがないという表情で言いました「いつか一番になりたい!ぼくは負けず嫌いなんですよ!」と。

出た!言い切り!

彼に予言しました。「その言い切りがいいんだよ。一番になりたい!ぼくは負けず嫌いなんです!っていう言い切り。お客様のところに行ったらその言い切りでどんどん話しな。必ず営業成績トップになるよ」って。

彼の表情が一段と明るくなりました。そして「また遊びにきまーす」と言って帰って行きました。

たぶん、ぼくの予言は当たります。

この話、明日に続きます。

言葉にすること。

願望を声に出すということが持つ不思議なチカラを、北原さんは繰り返し説いています。「言霊」ということを。

「景気が悪い」と口に出すとします。その言葉を最初に聞くのはそれをしゃべった本人なのです。会う人会う人に「景気が悪くてねえ」って言っていたら、そう言っている本人は繰り返し繰り返し「景気が悪い」を聞いていますので、やがてその言葉に魂が宿って、その人は景気から見放される。そしてほんとに不景気な暮らしになるのです。

逆に昨日の営業マンのように「いつか一番になりたいんです!ぼくは負けず嫌いなんです!」と言いまくっていたら、いつのまにか周囲に彼を応援する人が集まってきて、彼の言葉もまた現実のことになる。

ひとはそのひとが発する言葉通りの人生を歩むのです。

うなづけるでしょ、これ。愚痴ばっかり言っていると・・・。

言葉に魂が宿る、言霊。

だったら、願望を言い切ってしまわない手はないのです。キッパリと言い切れば、それを繰り返せば、夢実現は加速します。

曽田さんのご主人の「私は水道の水が大好きなんですよ!」と言う言葉に感じたかっこよさから、いつのまにやらずいぶんと脱線しましたが、さわやかに「言い切り」ができることが幸せを手にする人の共通点なんだよなあて、そんな気がしています。

「水道水は身体にいい!」と言い切ったご主人、いい感じの衝撃波でした。素敵だったなあ。

そうでした。奥様は静岡出身なのでした。ぼくの実家はいろんな商売をしていて、そのひとつがお茶の小売りなのです。

幼少時の記憶です。

静岡からやってくるお茶の問屋さんが、大きなカバンからいくつかのお茶のサンプルを差し出します。それを祖父が味見をするのです。一品ごとに丁寧に入れて味わう。そして気に入った銘柄を仕入れます。

祖父の隣りにちょこんと座ったぼくも、その味見の儀式に参加していました。さすがに意見を言うことはありませんでしたが、祖父がどのお茶を選ぶのかに興味津々。クイズ番組のようなものです。

味見の儀式では、そのお茶の特性を見極めるために、ぬるめの湯で、じっくりと、しっかりと出します。それは一般的には濃すぎるお茶。その方がお茶の味や香りや渋みを、的確に判別できるのです。

奥様が入れてくださった本場仕込みのお茶を一口すすった瞬間に、その儀式の時の濃いお茶、もう40年以上前の味の記憶がよみがえったのでした。「うまい!」と。

撮影を中断して、ご夫婦とひとしきりお茶飲み話になりました。

冬なのにポカポカと暖かい陽射しの中で、設計から完成まで、何度もイメージしていたその場所の居心地の良さを実感するひとときでした。いろんなことがうまくいきました。オッケーです!

ちょっと鉄の味がする水道水が好物のご主人。

本場仕込みのとびきり美味しいお茶を入れる奥様。

柔らかく暖かい陽射し。

磯子の海から聴こえる汽笛。

おふたりに庭の出来映えをほめていただいて、誉れな気持ちで、冬の午後のティータイムを楽しみました。

いやあ、いい時間でした。

今日は日没直後のガーデニングエリアです。

美しいでしょう!ファインダーを覗きながらウットリする時間帯。

しかしウットリしてばかりもいられません。ここから刻々と光が変化していくからです。頭の右側でウットリしながら、左側で露出を計算するという、カメラマンにとっての至福の時が訪れました。

パシャッとやって、絞りとシャッタースピードを変えてまたパシャッとやて、三脚持って移動して、またパシャッパシャッと。

ん!ちょっとした興奮状態で撮影しながら、唐突に、妙な思いがわき上がってきたのです。

曽田さんご夫婦との出会いが「あらかじめ用意されていたこと」のような、出会うべくして出会ったような、そういう不思議な感覚です。

ぼくはその感覚に引っかかってみようと思いました。よくあることなんですね、ちょっとひらめいたこととか思い浮かんだ些細なことから、予想もしなかったような展開になること。だからそれに引っかかってみようと。

そう思ったものの、今は撮影が佳境なのでキーワードを手帳に書いて、帰宅後ゆっくりと、先ほどわき上がってきた思いを掘り下げることにしました。

以下、帰宅後。

この出会いがなかったら、この庭はなかったわけで、ぼくのこの充足感もなかったわけで、この気持ちいい撮影もなかったわけで、それと、きっとこれから、この庭を楽しんでくれるであろうご夫婦の時間もなかったわけで・・・。でもそんなことは考えられないのです。

「この庭はこの世 に生まれてくる運命だった」としか思えないほど、でき上がってみるとそんな必然性みたいな何かを感じました。

最初の無茶振りとも思えるぼくの提案から始まって、工事に当たったカズくんの熱意や、出来上がりを楽しみに、毎日写真を撮っていたというご主人のワクワク感や。そういったことが相まってできあがった庭。

これなんですよ、目指しているところ。偶然の出会いでありながら、後々考えれば考えるほど、運命によって出会うべくして出会ったとしか思えない出会い。そういう出会いによって生まれるべくして生まれた庭。

そういう気持ちが強いせいもあって、なんとなんとグレースランドには営業職がいません。売り上げを伸ばそうと懸命に売り込むということがないのです。世の中的にはあり得ないことですよね。

事業的にそれでいいのかと言われると、ちょっとどうなのかわかりませんけど。もしかしたらもっと積極的にアピールして、売り込んで、出会いを、喜んでいただける人の数を増やしていくことを目指すべきなのかもしれないと、そう思うこともありますが。

でもまあ、いいんじゃないかなあこれで。

うちはうちらしく、出会うべくして出会ったお客様と、喜びを共有しながら。

そういう仕事を積み重ねていきます。

というわけで、うちには営業がいないので「売り込み」をしません。いくら待っていても「買ってください!」と言いませんので、皆様は遠慮せずに、どんどん「買い込み」をしてください。

皆様の積極性抜きには、うちとの出会いは永遠に訪れないのです。

この話、明日に持ち越して、もう少しいい結論に持っていきます。

我が半生を振りかえるとまさにそうで、ぼくは「出会い」によって育てられ、そして生き延びてきたのです。

けっこうハチャメチャな青年期をおくる中で、父親にこう言われたことがありました。「おまえは不思議だなあ。それだけわがままに好き勝手やって、普通だったら世間様にこてんぱんに叩きのめされるはずなんだが、ピンチになると必ず誰かが出てきて助けられる。おまえは運がいいなあ」と。

ほんとにそうでした。

性分でしょうか、周囲の友人たちが真っすぐに伸びたレールに乗っかろうと頑張っている中、ぼくだけ人と違う、長く曲がりくねった道を選んで歩いてきました。しかも肩を怒らせて。

そういう生き方をしていると世の常で、当然のごとく途中いくつもの危機に遭遇します。自業自得ではありますが、そうやって痛い眼に遭わないと物事の道理を理解しないというような、簡単に理解してたまるか!みたいな頑固さ、偏屈さ。それが我が個性だったのです。

「決して自分から丸くなってはいけない。そうやって理想を捨てたり夢をなくしてしまったら、世の中を転がりやすくなるかもしれないが、形はいびつになってしまう。ぼくは楕円形の自分など許せないのだ!摩擦を恐れず、痛みをこらえて、ぶつかってぶつかって、そうやって自然に角が取れていけばやがて美しい球体になれる。ぼくは一生をかけて、地球のような球体になりたいのだ!」って、そんなイメージでした(・・・めんどくさい人ですよね)。

繰り返される危機。さすがにもうダメか・・・と思うことも何度かあって、そこで必ず奇跡のような新たな出会いがあるのです。そしてその出会いによって次が開けてきました。友人だったり、師匠と呼べる人だったり、妻との出会いもそうでした。それとそうそう、本との出会いも。

振りかえると、それらの出会いすべてに「出会うべくして出会った」というような感慨があります。

出会いによって救われ、導かれてきた半生。

父親の言う通り、ぼくは出会いに関してはむちゃくちゃ強運なのです。

そんなぼくなので、年末のラジオで聴こえてきた北原さんの言葉、心にしみました。

道に迷ったから、たくさんいい人に出会えた。

いい言葉ですよねえ。

出会うことの不思議さありがたさを、歳を重ねるほど強く感じるようになって、同時に出会うことの楽しみもふくらんできました。

さあて、この先どんな出会いが用意されているのか、ワクワクします。 いい出会いを待ちながら、まだまだ道に迷いながら歩き続けますよ。

どうです!昨日よりも数段いい結論にたどり着けたでしょ。めでたしめでたし。

コツ 。何のコツかというと「幸せを生み出すコツ」です。

すごいでしょ「幸せを生み出すコツ」。そんなコツがあるなら誰でも知りたいですよね。

知りたいですか?

・・・ですよね。じゃ、いきますよ。

幸せを生み出すコツとは、

シンプルに、美しく暮らす。

曽田さんちの室内はとてもシンプルです。シンプルで美しい。といってもモデルハウスのようなディスプレイ的な感じではなく、生活感もありつつシンプルで美しいのです。

物が少ないというか、片付け上手というか、いつもスッキリとしています。

これって、できそうでいてなかなかねえ。「物を増やさない」とか「使わないものは出しておかない」と、これまで何万回そう思ったことか。しかし、気がつくと・・・。

あなたは「えっ!それが『幸せを生み出すコツ』なの???」と思ったかもしれません。「いらないものを捨てて、片付けて、花でも飾れば幸せを生み出せるってこと?」って。

そうなんです!たったそれだけのことなんです。嘘だと思ったら試してみてください。いらないものを捨てて、片付けて、花を飾って、徹底的にシンプルで美しい暮らしを実践してみてください。

曽田さんご夫婦を見ていて感じた、この「シンプルに美しく暮らすことが、幸せを生み出すコツ」ということ。ぼくがなぜそう確信したのかを、明日書きます。

きのうの続きです。

曽田さんちは、みごとにシンプルで美しい暮らしを実現しています。と同時に、ご夫婦おふたりの人柄もシンプルで美しい。

そういうふうに暮らしているご夫婦、その暮らし通りの人柄のご夫婦に、ぼくはこれまで何度も出会ってきました。このブログで庭を紹介させていただいたお宅のご夫婦、それ以外でも、シンプルに、美しく暮らすというのが、うちのお客樣方の典型的なスタイルなのです。

そしてその方々は、例外なく幸せを生み出す能力に長けていました。

だからです。だからぼくは自信を持って言えるのです。

幸せを生み出すコツは、シンプルに、美しく暮らすこと。

昨日、嘘だと思ったらやってみてください!と書きました。ほんとにやってみてください。嘘だと思わなくても、やってみてください。ビックリしますよ!あっという間に効果は現れます。

引っ越しのときに、捨てるものの多さにあきれた経験ありますよね。ぼくは「これじゃまるで、いらないものを買い集めるために稼いでいるようなもんだ」と、何度もそう思いました。

それと、片付ける習慣。

食事をしたら、一気に洗いものを済ませて食器棚に入れる。たったこれだけのことがなかなか習慣化されない自分がいます。

着なくなって久しい衣類がタンスの奥に溜まっていたり、物質だけではない、いつか観ようと思って録画してある番組が溜まりに溜まって、録画容量が限界になっています。

捨てちゃいましょう!

時々発作的に捨てたくなるのです。妻もそうです(あ、いや、妻を捨てたくなるという意味ではなくて、妻もぼく同様、時々発作的に物を処分するということです)。手当り次第に捨てる。捨てようか取っとこうかと迷ったものは捨てると決めて。

そうすると、部屋はスッキリ、気分もスッキリします。そして立て続けにいいことが起こり始めます。これもきっと、だれでも経験していることなんじゃないでしょうか。身の回りや自分自身の気持ちがスッキリしている時に、いいことが起こる、幸運に恵まれるということ。

だったら、話しは簡単で、常に身の回りをスッキリとしておけばいいんです。そうすれば、良いこと、幸運が常態化して、新たな幸せを生み出し続けるような暮らしが手に入るということ。単純なことなのです。

幸せを生み出すコツは、シンプルに、美しく暮らすこと。

納得しましたね。

じゃ、さっそく始めましょう!これがまた大事なことで、いいと思ったらすぐにやるのがコツ。

いいと思ったらすぐにやる。感じたらすぐに行動。

感じたら動くことから感動は生まれるのです。

夕飯後に雨戸のシャッターを下ろしてしまうと、翌朝までの10時間、あなたの生活から庭の存在が消えてしまうのです。1年で3650時間。日数換算すると152日分にもなります。

365日のうちの152日間、家庭から庭が消えて家だけになると思うと、ね、もったいないでしょ。

夕食は庭でとか、風呂上がりに夕涼みとか、就寝前にキャンドル灯して一杯とか。夜中に目が覚めたら庭に出て「ラジオ深夜便」を小さく流しながら本を読むのが楽しみになっている、というお客様もいらっしゃいました。

夜風、星空、家々の明り。周囲が闇なので、その庭が宇宙に浮かんでいるかのような錯覚をおぼえたりします。

一軒一軒ピンポンして「夜の庭は最高なんですよ」と、声をかけたくなるのです。

「ちょっと火をつけてみようと思って」と、少年が火遊びをするようなワクワク顔。

バーベキュー炉の火入れ式です。

やっぱりそうです。日本中の庭がこうなればいいんです。

これが、幸せな波動の共鳴なのです。

幸せな家族が集まって、幸せな街になる。

幸せな街には、幸せな家族が集まる。

幸せな街に集まった幸せな家族の幸福感が共鳴を起こして、街ごと、もっともっと幸せになっていく。

その大きなチカラが仕組んだプログラムに参加できた。これが今回の仕事でした。

最初は押し売り状態だったぼくのプランに、トキメキを感じてくださったおふたりに、心から感謝です。

これからもこの庭を舞台にした、超ハッピーなドラマが展開していくことを、心から願っています。