問題はここからです。

この庭一面の芝生をベースに「幸せな庭空間」をイメージできるかどうか。それ以前に「このままじゃつまらないなあ」と思うかどうかなのです。ひたすら芝生の手入れをしながら暮らすのも楽しいんですけどね。藤原さんご夫婦は、新居への引っ越し後せっせと芝生を手入れしながら、漠然とですけど「もっと他に楽しみ方があるんじゃないか」と思ったようです。そしてぼくに声をかけて下さいました。

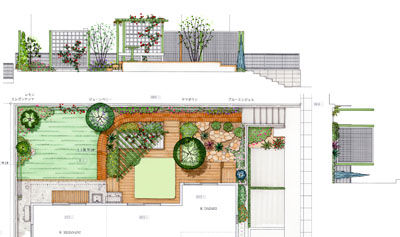

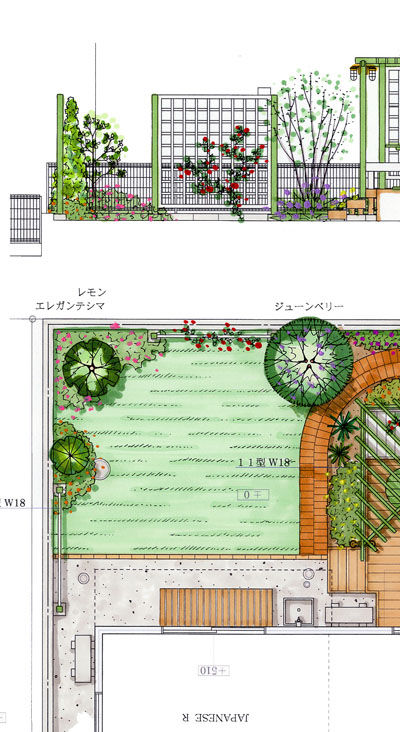

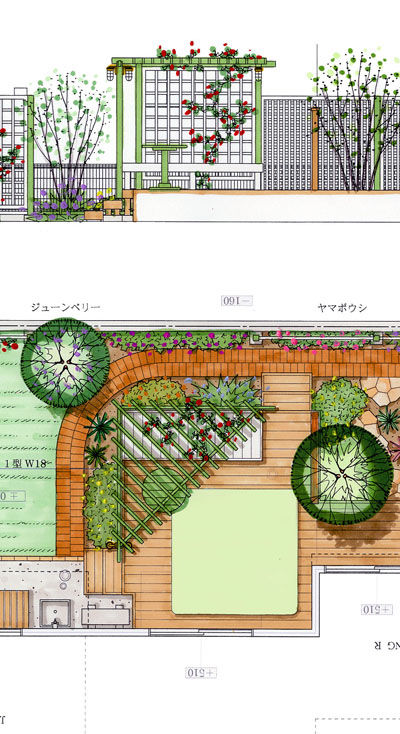

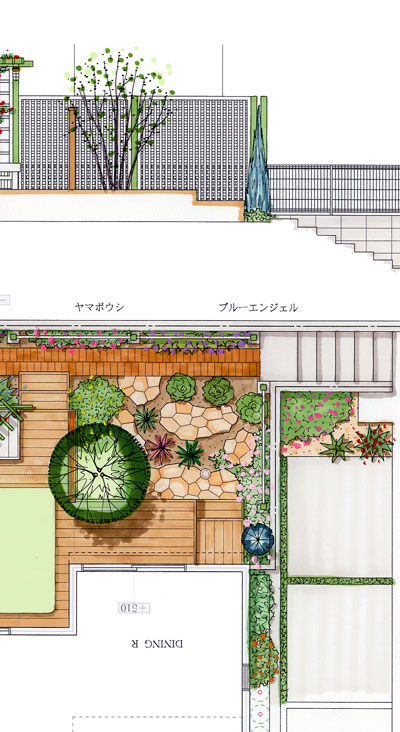

あまり具体的なご要望が出なかったので、「もしぼくなら・・・」というプランをふたつ描いてみました。

Plan A

Plan B

- 部屋のカーテンを開けっ放しで暮らせるように目隠しをする

- 庭スペースを「芝生」「外の部屋」「ガーデニングエリア」に3分割する

- 部屋から庭に出やすくする

- 庭で食事や昼寝ができるようにする

- 各ゾーンを立体的に構成して「居心地」をよくする

- 開放感・風通しを維持する(とても環境のいい住宅地なのです)

- 夜も楽しめるようにする

これらのポイントに加えて、「もしここがわが家なら・・・」という設計のしかたですから、「この庭があるからわが家は最高!」となるように、そういう高揚感を生み出せたらいいなあと、そんな気持ちで設計しました。

明日はビフォー・アフターをご覧いただきます。高揚感、生み出せたと思います。

Before 3

Before 3 After 3

After 3

Before 4

After 4

Before 5

After 5

After 6

After 6 Before 7

Before 7

After 7

Before 8

After 8

Before 9

After 9

今日は、庭の入り口からウッドデッキに歩いて行きます。

一般的なウッドデッキは庭に突き出したステージ、といった印象で、この「部屋っぽさ」がありません。そのために、せっかく作ったのにほとんどそのデッキで過ごしたことがないということになるのです。ウッドデッキでも、テラスでも、芝生の庭でも同じことです。屋外のその場所に、何らかの方法で「部屋っぽさ」が生み出せれば、室内と同様の感覚で、家族で快適に過ごせる場所になります。

過ごして、育てて、眺めて、食べて、庭を楽しみ尽くしながら暮らす・・・。豊かだなあ!この庭は、そういう生活の舞台なのです。昨日お客様からこんな話をうかがいました。ぼくと同年代のその奥様は、お母様の介護の都合で長年勤めた会社を辞めて専業主婦になったそうです。

子育てしながら忙しく仕事をしていた時には「いつか専業主婦になりたいなあ。時間に余裕があれば、家事するのがどんなに楽しいだろうか」と思っていたのが、実際そうなってみると・・・。その奥様の言葉を借りると「シューって、なんにもやる気が起こらなくなった」。家事も介護も、習慣になっていたご主人のお弁当を作ることも嫌になって 、ついには寝込んでしまったといいます。

早く起きて掃除しなきゃ。ご飯つくって、お弁当つくって、洗濯してと、次々「◯◯しなければ」ということがあるのにできない。自分でも情けなくて涙が出る日々。

そんな奥様の様子にご主人が「何にもしなくていいよ。洗濯物がたまってたって、ご飯ができていなくたって何ともないよ。おばあちゃんのことは子どもたちも手伝ってくれてるし。それより、君が辛そうな顔してる方がきつい。なんにもしなくても笑っていてくれたらそれでいいから、楽しいことだけやろうよ」って。

そう言われて、自分がこの数ヶ月間笑っていなかったことに気がついた奥様。もともとエネルギー値の高い人なので、ご主人の言うように「楽しいことだけやる」に熱中しはじめて、そしたら、それまでじっとしていた反動もあって、気がついたらパワー全開!何をやっても楽しいという日々になっていたそうです。その楽しさの延長で「庭も何とかしたい」ということでご来店くださった奥様の笑顔は、そりゃあもう素敵でした。

ご主人、えらいですよね。ぼくなどは、妻が調子が悪いとついついこちらも不機嫌になってしまって、ふたりで負のスパイラルにはまることがしばしば。

「君が辛そうな顔してる方がきつい。何にもしなくても笑っていてくれたらそれでいいから、楽しいことだけやろうよ」

見事です。

あのご夫婦なら、介護も含めて、家族みんなで、笑顔いっぱいの時間を過ごしていけることでしょう。

ぼくは「庭」で応援します。

近所のお友達が玄関からではなく縁側から声をかけてきて、まずはそこに腰掛けてお茶飲み話が始まるなんていう、田舎みたいな光景もいいです。

日だまりの縁側。家の一部であり、庭の一部であり、内と外をつなぐ場所であり、家族と客人が過ごす場所であり、庭を感じる特等席であり。

日本人なら縁側でしょう!みたいな、ね、いいですよね。縁側からやってきた人たち・・・。幼少期、新潟の実家で、縁側からわが家にやってきた人たちの多くが、もうこの世にはいません。

押切座頭という盲目の老人、傷痍軍人の高松さん、桶屋のケンジさん、岩戸屋(屋号)さんのおばちゃん、みんなあっちへ行ってしまいましたが、ぼくの記憶の中では、縁側の風景とセットで今も元気に笑っています。声も方言もそのままに、ぼくを励ましに来てくれます。

縁側は、ぼくにとって、「永遠」なのです。子どもたちはすでにでかくなってしまいました。縁側のある暮しをさせてあげられないままに子育てほぼ終了。それが少々悔やまれます。

いつか孫ができたら、おじいちゃんが「永遠の縁側」をプレゼントしようと思っています。

少しだけ昨日の話に戻りますけど、縁側は実にいいもんです。

ただし、市販の縁台は幅が狭すぎて(出幅45センチ)、なかなか縁側の本来の楽しさを味わうことができません。この縁側の出幅は80センチあります。このくらいあると、ドッカリとあぐらをかいて座れるし、ゴロッと横になることもできます。

居間の外に縁側があって、その向こうに庭が広がっているという設定は遥か昔からあるものです。古今、縁側という、家と庭をつなぐ独特の場所が、どれほど多くの人に庭の情緒を感じさせたことか。

縁側に座って物思う・・・。気がつくと、見つめているのは庭ではなく、自分自身であり、未来であり、感じているのは自然、宇宙、輪廻転生・・・。家にいながら外(自然)を感じられるその場所では、人は魂を解放するのです。

縁側ってほんと、いいもんです。その縁側の魅力を拡大したのがウッドデッキです。

広さは3メートル× 3.5メートル。コーナーパーゴラにパネルと照明器具を取り付けました。

「人が集う外の部屋」という意識を持って空間を組み立てると、ウッドデッキはみんなのお気に入りの場所、最高のファミリールームになるのです。

このように、常に椅子・テーブルが配置されていると、圧倒的に「生活空間」になります。デッキに出る時だけ折りたたみのものを出すようではなかなかこうはなりません。

雨ざらしでも大丈夫で、時間が経つほどにいい感じになるチークの家具。塗装しなくても耐久性には問題ありませんが、今回はベンチやパーゴラと合わせて塗装しました。

チークは木が硬くて塗料がしみ込みませんので、キシラデコールというオイルステン塗料を使って、塗っては拭き取って乾かすという行程を3〜4回繰り返して仕上げます。

ここで注意。水性塗料やウレタン塗料など塗膜ができるペンキを塗ると、木が呼吸できなくなって腐食の原因になります。ウッドデッキや縁台も同じです。

いい感じに仕上がってるでしょ。使い込んだアンティーク家具のような風合いになりました。

庭に置く椅子・テーブルは、よく吟味して選ぶべきです。一番は座り心地で、次にデザイン。

中途半端なものを買うと、座り心地は悪いはすぐに壊れるはで、後悔するものです。

実はわが家がそれでした。この仕事をしているのにお恥ずかしい限りなんですけど、けっこう安いのに見た目がいいのを見つけて、それを購入しました。家に届いて、座ったとたんにその座り心地の悪さにガッカリ。妻に「何でこういうの買うかなあ。安いものはそれなりなんだってわかっているでしょ!」と叱られてしょんぼりしました。妻に言われるまでもなく、それを買ってしまった自分自身に、ものすごくガッカリしているのです。

庭は家族の特等席。特等席にはそれに見合う座席が必要です。

お客様の相談を受ければ、座り心地や、それを置いた時の雰囲気なんかを真剣に考えるのに、自分ちのこととなるととたんに思考が甘くなる。いけませんね。

いくつかご覧いただきましょう。

今回も、素晴らしい配色でした。血液型の違いということもありますが、男と女という違いもあるのです。

僕も含め、男性は「理にかなう」ということを重要に考えます。それはきっと「狩りの方法、技術」を大人から教わりながら、将来こうやって食料を確保するんだぞ!と、世の中のシステムやそこでの働き方を知識として叩き込まれながら育てられた名残りなのでしょう。

対して女性は「家を守る」こと、家族の絆や愛情の育み方を、主に母親から、感覚的に身につけながら育つ。そういうことは理屈じゃないですからね。では庭はどうなのかというと、論理的な組み立てをベースに、感覚的な味付けなり仕上げをするのがベストかなと。

妻や女性スタッフのサポートがあることが、実は仕上がりに大きな役割を果たしているのです。

もともと全面的に芝生でしたから、ここだけ残して、場を立体的にするために、植物を絡めるパネルと、コニファーなどの木を数本植えました。

がんばったって、すぐにまた生えてくるのになあ・・・などと思ってはいけません。また生えてくるからいいんです。それが人生なのです。

テレビでこんなのやっていました。「掃除したってどうせまた散らかるんだから時間の無駄」と言う娘さんに対しての、お父さんのひと言。じゃあさ、どうせいつか死ぬんだから、さっさと死んでしまうかい?

見事です!

芝生の手入れってそういうことなんですよね。

嫌々手入れをしていたら、続かなくなるのは目に見えています。でも考え方ひとつで、芝生は日々達成感と爽快感を味わえる、それもエンドレスに楽しめる場所なのです。

昨日、早めに帰宅して、今シーズン最後の芝刈りをしました。

ついでにへたった夏野菜を抜いて、土を耕して、石灰混ぜて。さあてと、冬に向けて何を植えようかなあという感じになりました。

庭がスッキリとリフレッシュ!気分も爽快です。

花の時期、その後のかわいらしい実が付いたときに、ご近所の話題になることでしょう。

「脇役もいいなあ」という最近の心境の変化は、家での執事が板についてきたのか・・・、いやいや、思考に趣が出てきたということですかね。

庭の角に、オセロゲームのコーナーをとるように常緑樹を植えることが、庭の空中を我がものにするために有効な一手なのです。

葉っぱの裏が灰緑色で、とてもヨーロッパっぽい独特の雰囲気を持っています。

オリーブ一本で、その周囲にプロヴァンスの風が吹くかのようです。

>

コニファーはその樹形の通りに陰も細いので、芝生を枯らしません。

レモン、オリーブ、ブルーへブン3本。この5本の木と、植物を絡める木製パネル1枚で、場に厚みが生まれ、平面的な芝生エリアが、ヨーロピアンな芝生の庭になりました。

藤原家にむちゃくちゃいいことが起きたときには、この写真の底辺のやや左側に記念樹を植えていただきたいなあ。

何気なく植えているようで、実はそのとき、あなたは未来予想図を思い描いているのです。

期待通り、イメージ通りに花咲くこともありますし、期待以上、イメージ以上になることもあります。ふと、それに気がついた時の嬉しさったらもう。では、期待通りに咲かなかった時、あなたはガッカリするでしょうか。ガッカリして、もう二度と植えない、と思うでしょうか。

思わないんですよねえ、不思議と。成長がゆっくりなので、失敗という結果が見えるのもゆっくりなのです。だからショックはありません。失敗したー!というよりも、そこに意識が行かなくなるというか、他の素晴らしい草花だけが目 に入って、うまく育たなかったその鉢のことは気にならないのです。

楽しくイメージしたことは、うまくいくと嬉しいし、うまくいかないときには忘れてしまう。

これがね、庭だけじゃなくて、仕事や家庭でも応用できるんですよ。というか、ガーデニングを楽しんでいる人たちにとっては普通のことなんですけどね。

ではその普通のことを。

プランターに草花を植え込んでいる時に無意識に行っている「楽しい未来予想図を描く」ということを、仕事でも家庭でも実行すればいいんです。それもひとつやふたつじゃなくて、庭を花だらけにするように、いくつもいくつも思い描く。

今夜の夕食は・・・

明日会う友だちと盛り上がりたい話題は・・・

週末はららぽーとで、あれ買って、これ買って・・・

連休の家族旅行は箱根に行って・・・

来年の夏休みにはハワイのコンドミニアムで・・・

さらに進んで、子育てが終わったらこんな仕事をしてみたい、とか、定年後は海外に移住するとか。

ひとつの目標を設定して、まっすぐにそれに向かうというカモメのジョナサン的な生き方もかっこいいんですけど、いったん挫折したときにはきついですよね。それにそういうタイプの人は(善し悪しは別として)バランスが良くない場合が多い。バランスを欠くと、本人は好きでやってるからいいんですけど、周囲が大変なんですよね。

だから、もしあなたがバランスよいく生きていく道を選ぼうとするならば、庭に咲き乱れる花のように100も200も、「楽しい未来予想図」を思い描きましょう。そうすることで、あなたの人生は喜びでいっぱいになります。

ガーデニングを楽しむ人たちは、ただ単に花が好きなのではなくて、実は、未来を楽しく思い描くことの素晴らしさを知った人たちなのです。

だから、ぼくの実感であり、持論、「庭に咲く花の数と、家族の幸福感は比例する」のです。

花を植えましょう。とにかく花を植えましょう。もっともっと花を植えましょう。庭の土が見えなくなるまで植え続けましょう。そしたら半年後に、あなたは今日の話を実感できます。

カラーリーフとはコリウスやアイビーなど、花ではなく葉色を楽しむ植物です。

パンジー、ビオラ、ガーデンシクラメンに加えて、今日ご覧いただいたようなカラーリーフ系をうまく使って、ついでにイルミネーションも施して、冬も「庭のある暮し」を楽しみまくりましょう!

〈 ご主人 〉

デッキで食事がしたくなる庭になりましたね。まだやっていないけど、秋の夜を楽しみながら外で食事をしたいなあ。

念願だった「庭でパンを食べる」は、こないだの朝実現しました。

なぜ「庭でパンを食べる」ことが念願だったのか、よくお訊きしなかったので不明ですけど、とにかくそれがご主人の念願だったのです。

芝生の周辺に、イチゴや野菜も植えてみたい。

早くお友達を読んでお茶会を開きたい。

見に来た人たちに部屋みたいなデッキが評判です。それと、庭が3つのエリアに分かれているのがすごくいいって。

この庭を舞台に、素敵な時間が積み重なっていくんだろうなあと思いました。

そのようにして進化を遂げた庭の美しさは格別なのです。1年後、5年後、10年後、それを目撃しにこようと思いました。

刻々と暗くなってゆく風景に、ぼく以上に興奮した反応を示すカメラを落ち着かせながら(カメラやってる人はわかると思います。夕方はそのカメラの癖が出まくるのです)、パシャパシャ撮っているときの楽しさ。

シーンとした庭を三脚を抱えて移動し、アングルを決めて、絞りとシャッタースピードを選んで、息を止めてシャッターを押す。カチッと。1秒、2秒、3秒、4秒、パシャ!気分はプロカメラマンなのです。カメラがフィルム式からデジタルに変わって、とても気軽に枚数を撮れるようになりました。

もうひとついいなあと思うのが、パソコンでの写真の加工。最初は面倒に感じていたその作業が、今では楽しい楽しい。絵を描いているようなもので、加工する人の感性が投影された仕上がりになりますます。十年前、東芝エンジニアリングとのコラボでコンピューター制御の霊園の仕事をしました。そのときに長島さんというシステムエンジニアの方が言った言葉です。

コンピューターはどんどん便利になって、何年かしたら、テレビや洗濯機みたいに誰でも扱えるものになります。そのときに必要なのが「感性と表現力」。だからいわふちさんはパソコンのことなんか勉強しないで、絵を描き続けて下さいね。便利な機械があっても、それを使って人を感動させる事ができなければ、それはただの機械です。デジタルに行けば行くほど、アナログな能力が問われるんです。鉛筆一本あれば何でも表現ができる人にこそ、コンピューターが役立つ、そういう時代になります。

庭にパッと光が灯って、「じゃあ夕飯は外にしようか」って。いいんだなあ。

庭の照明器具を自動点灯にしておくと、このように、夜になっても引き続き庭は家族の生活の場所として存在します。

スイッチ式にするとどうなるか。外が暗くなってくると、スイッチを入れることなくカーテンや雨戸が閉められてしまいます。・・・残念!

夜の撮影を終えると、暖かいコーヒーを出して下さいました。デッキでそれをいただきながら、ご夫婦にインタビューしているときに、空に妙に明るい星が。そうです、国際宇宙ステーションです。

皆様はご存知でしょうか、宇宙ステーションが見えていること。

新潟から出てきた母が、夜空を見上げながら「横浜でも宇宙ステーションが見えるんだねえ」と。唐突なことで、ぼくは一瞬母がぼけてきたのかと思いましたが、「何それ」と訊くと、「ラジオでやってたんだよ宇宙ステーションが見えるって。ほらあれ。今日は星が出ていないのに、あそこに光ってるだろ。あれが宇宙ステーションなんだってさ」。確かに。北極星の数倍の明るさで光っていました。

ご夫婦にその話をしたら、ご存じなくて、「娘が星が好きだから教えてやろう」と喜んで下さいました。

3人で夜空を見上げながら、心地いい秋の夜風を感じて「ほんとにいい庭ができ上がりましたよねえ」と、ご夫婦はうれしそうに、ぼくは自画自賛。

この時点で、この庭をどう捉えるかなんですね。この状態のままで新居での生活をスタートし、一年後もそのままの芝生の庭でも、十年経ってもそのままでも、そのことを悔やんだり気にする人は少ないと思います。この芝生の庭はプラマイゼロで、ここで楽しむこともできるし、お友達を呼んだときに、別に恥ずかしい状態でもありません。このままでもいい、庭ってそういうものです。

世の中には、このプラマイゼロの庭をプラス方向にイメージできる人たちが存在します。うちのお客樣方です。

これって、凄い能力なんですよ。庭に限ったことじゃなく、プラマイゼロからプラス方向へと広がるイマジネーションを持てる人は、ぼくの知る限り、例外なく素敵な生活を送っていますからね。

藤原さんご夫妻ももちろんそう。そのこと「プラマイゼロからプラス方向へのイマジネーション」がおふたりの中で膨れ上がらなければ、今回の仕事、この庭は生まれませんでした。

藤原さん、ありがとうございました。

時間とともにこの庭がどう進化していくのか、ワクワクしています。プラス方向への広がりは無限です。思いっきり楽しみまくって下さいね。

今日は早めに仕事を切り上げて、お客様の庭でバーベキューです。そろそろやりましょうかって誘っていただいて(年に何度かお声がかかります)、お言葉に甘えてスタッフ一同でにぎやかにおじゃますることに。感謝だなあ!いやあ、楽しみです!