今日から新シリーズです。さあ、やりますよお!

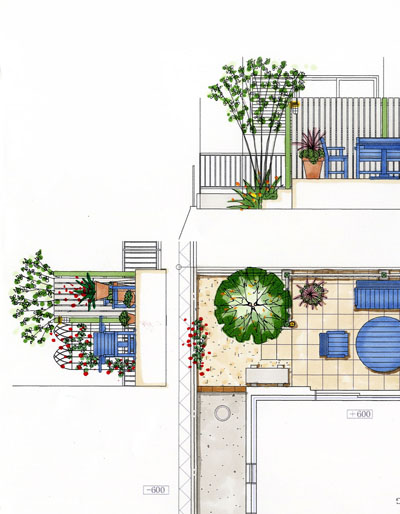

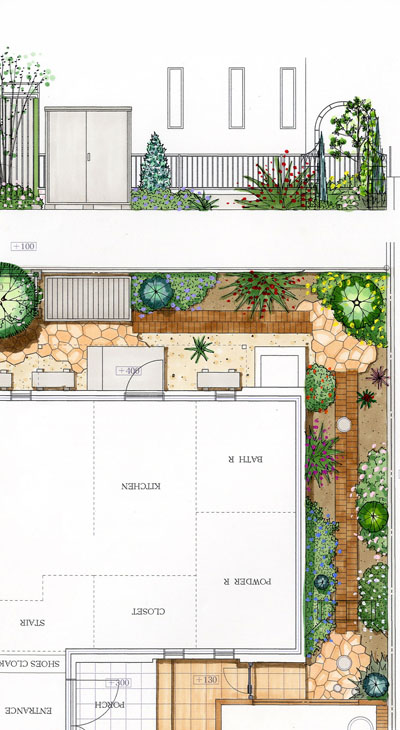

新築で庭の出幅は約2メートル、ご覧のように細長い形状の庭スペースです。さあ、あなたならここにどんな庭をイメージするでしょうか。

むずかしいでしょ。むずかしいんですよ。実はこの2メートルという出幅がくせものなんですね。いろいろと考え合わせながら設計しないと「心地よい場所」を成立させることが難しい幅なんですけど、そのことは追々解説するとして、

ご提案の内容としては、リビング外に過ごす場所をつくって、他はガーデニングスペースという二部構成です。

Plan A

これをもとに検討していただき、背後の壁をもっと軽やかにしたいということで、次のPlan Bになりました。

Plan B

もう一度ビフォーをご覧ください。

さあ、あなたならここにどんな庭をイメージするでしょうか。どうですか、何でもありですよ。あなたの感性、あなたのイマジネーションから生まれる庭は・・・。

話は急に飛びますが、音楽、例えばキース・ジャレットのピアノを聴いていて何に感動するのかというと、「この旋律、このアドリブ、このタッチは、この人の感性から生み出された音なんだ」ということなんですね。この人がいなかったら聴くことがなかった音色、一瞬のきらめき、奇跡の音。しかもその音を受信した自分がその音のトリコになっている、インスパイアされて、「あっちの世界」を漂っている。感動なんですよねそれって。音楽以外でも、絵画や写真や、建築物もそうですね。ある人のイマジネーションが具現化された表現に触れて、そのパワーというか波動に、自分の感覚が音叉のように共鳴したとき、そこに感動が生じる。ジ~ンと来て、ジワッと来て、アドレナリンが吹き出して、感動って実に感動的ですよね。

何が言いたいかというと、イメージすることには人を感動させる力が秘められているということなんです。イマジネーションが感動の入口と言ってもいい。発進する側と受信する側と、両方にイマジネーションがあって、だから感動する。それは仕事だったり、仕事以外の時間、日常でも同じことです。何をあたりまえなこと言ってるんだとお思いかもしれませんが、改まってこんなふうに考えたことって、きっとないと思いますよ。でしょ。イマジネーションが感動の入口。

いきなり大きく構えたこのはなし、徐々に整理されて、最後はコンパクトに収まる予定ですので。明日に続きます。

明日から3日間、ビフォー・アフターをご覧いただきます。

それでは小田さんちのビフォー・アフターです。

家の脇から裏庭へ入っていって、リビング前のテラスまで歩いてみましょう。

Before 1

After 1

Before 2

After 2

Before 3

After 3

Before 4

After 4

毎度のことながら、魔法のように時空をワープするビフォー・アフターって楽しいです。明日はテラスのをご覧いただきます。

で、昨日の続きです。唐突に始まった「イマジネーションは感動の入り口」というはなしの続き。

私の仕事、ガーデンデザインはデザインですから、仕事のツールとしてイマジネーションを使っています。鉛筆や定規やパソコンと同じに、日々の仕事で白紙の上に庭を描くというイマジネーションです。それを使って、「イマジネーションは感動の入り口」ですから、もちろん感動を生む庭を目指しているわけです。「感動を生み出すのが仕事」、どう聞こえますかねえ・・・、もしかしたら「庭を考えて『感動』って、ほんとかよ」って思われるかもしれませんけど、これはほんとにそうなんですよ。目指す所は「感動」です。

庭は家族の場所であり、リビングルームと同じく暮らしのホームグラウンドでもあり、その庭があることでその人、そのご家族に感動的な人生が訪れるような、そういう庭を提供し続けたいという思いは仕事を重ねるほどに大きくなってきて、ありがたいことに仕事も年々増え続けて、一生懸命にやってるんですがそれでもプランをご覧いただくまで2ヶ月待ちの状態が続いています。それぞれのお客様に早くプランをご覧いただきたいし、ぼくがつくる庭で楽しんでくださる家族をもっともっと増やしたい。だから「作業をスピードアップしなければ」という気持ちもありつつ、「感動」を目指すとなると「もっとじっくり、もっと深く、もっと細かく、これでもかこれでもかと考える」となってしまうわけでして、この相反する気持ちを両手に抱えつつとにかく突っ走っている、そんな毎日なのです。

目指しているのは「感動」、そのためのツールとしてのイマジネーション。明日はなぜ「感動」を目指すのか、その切っ掛けになったエピソードを。

Before 5

After 5

Before 6

After 6

Before 7

After 7

いいでしょう!このテラス。出幅2メートルちょっとの場所に「外の部屋」ができあがりました。

明日は庭と反対側にある、道路側の飛び地のような庭スペースのビフォー・アフターです。

一昨日の続きです。

「目指しているのは『感動』です」のきっかけになったこと。それはある人との出会いでした。ご存知の方も多いと思うんですけど、社員教育の会社とし大きな評価を受けているアチーブメント株式会社の青木仁志社長です。奥様と私の田舎の同級生が知り合いで、そのご縁で庭のリフォームをやらせていただきました。その後は毎年クリスマスのディスプレイを依頼していただいて、いつもスタッフ総出で庭と室内を「おまかせ」で盛大にクリスマス空間にしています。もう10年以上のお付き合いをさせていただいています。

その青木さんの著書で「思考の中に未来がある/ビジネス社」という本がありまして、そのタイトルを見ただけで何か強烈に惹かれるものがあって、さっそく読んで「やっぱり」と思い、そのまま3回読みました。ぼくはいつもそうなんですけど、面白いと思った本は3回読むんです。不思議ですよお、3回読むとその本が座右の書みたいに貴重な存在になるんです。「ああこの本に出会えてよかったなあ」って。いいと思ったらとことんその良さを吸収したいでしょ、だから3回読む。で、その本の中に「あなたは何のために生きているのかという人生の理念を3つ書きなさい」というのがあって、考えに考えて3つ書きました。どうです、あなたなら何を書きますか。自分が何のために生きているのかを具体的な言葉にするんです。1、◯◯◯◯◯◯◯ 2、◯◯◯◯◯◯◯ 3、◯◯◯◯◯◯◯

。ぼくは面白いと思うと一直線にそれに向う「単純」なところあがあるので、ほんとに真剣に考えました。単純でよかったなあと思っています。その行為が、後の生き方に大きく影響した、そう思っていて、それくらい3つの理念を言葉として書き留めるということは意義がありました。その時ぼくが書いた3つの理念は毎年新しい手帳に書き写していて、1と2はここでは省略して、3は、「感動すること」。感動の量が自分の人生の価値をはかるものだと考えたんですね。

その本を読んで、3つの理念を書いて、そして数ヶ月後に強烈な感動を味わう場面がやって来ました。それはまた明日。

夕べは酔っぱらい(妻カオリ)の乱入で、失礼しました。それにしてもサムライジャパン、すごかったですねえ!妻は会社のテレビで観戦し、ぼくは横浜某所の街頭テレビで、仕事途中の見知らぬおじさんたちと熱狂しながら観ていました。すごい試合でしたね。「おまえさんたち、みんな強い侍になった!」原さんもいい顔してたなあ。そんなわけで帰宅後我が家でも、繰り返し放送されるスポーツニュースを観ながらの祝勝会となり、家族で大盛り上がりしたのでした。

一夜明けて、微かな二日酔いですが、気分は最高です。では、いつものようにいきましょう。

道路側に飛び地のように独立している庭スペースです。

Before 8

After 8

Before 9

After 9

Before 10

After 10

解説は後日にして、昨日の続きです。

「3つの人生理念」の3番目に「感動すること」と書いて、その数ヶ月後に感動の場面が訪れました。その感動は、これまでのぼくの人生でベスト3に入る感動!それは2002年11月、ポール・マッカートニーの東京公演です。友人がチケットをとってくれて、妻と連れ立って東京ドームに行き、ワクワクしながら開演を待ちました。

会場が暗くなって、そして地響きのような大歓声とともにポールが登場して、その歓声の中、一曲目ハロー・グッドバイ、2曲目ジェット、本物のポール・マッカートニーが歌っている、あのビートルズのポールが・・・、何だか目の前で起きていることが理解できないというか、今自分がそこにいるということが信じられない感じで呆然としていました。あのポールが、あのポールが、「生まれ変われるとしたらバッハの左手になりたい」とか言っちゃって、ぼくの思い出の後ろで流れ続けた名曲を生み出して歌っていたあのポール・マッカートニーが、今ここにいる!

そして3曲目が始まりました。オール・マイ・ラヴィング。 クロージュラーイズ・・・、もうだめでした、ドバーッと涙が出て来て・・・。そこが東京ドームだということも、隣りに妻と友人がいることも、そういうことがぜーんぶ消えてなくなって、「ポールがぼくのために歌ってくれている」と、一気にそんな感覚になったんです。

クロージュラーイズ・・・、もうだめでした、ドバーッと涙が出て来て・・・。そこが東京ドームだということも、隣りに妻と友人がいることも、そういうことがぜーんぶ消えてなくなって、「ポールがぼくのために歌ってくれている」と、一気にそんな感覚になったんです。

その当時横浜に店を出したばかりで、先行きの不安や睡眠時間を削りながらの忙しさに、妻も私もヘロヘロに疲れきっていました。ふたりとももちろん無休で連日戦闘モードの精神状態で、子供は放ったらかしだし、人手は足りないし。そうなると、お恥ずかしいことですけど夫婦喧嘩もするしで、ほんとに今思い出してもゾッとするような毎日を送っていたのです。「このままやってたら、何もかも、もう無理かもしれない。少しは気分を変えよう」という気持ちもあって、スケジュールをやりくりして友人の誘いに乗って出かけたコンサート。「ビートルズに会える」という気分の高揚もありましたけど、それよりもほんのちょっとでいいから違う空気を吸いたかった、という感じでした。

3曲目のオール・マイ・ラヴィングでポロポロポロポロと、ジョギングした後にふき出す汗みたいに、顔は笑ってるんだけど止まらない涙。ぼくの頭の中にはそれまでの人生が駆け巡っていました。真っすぐに生きようとすればするほど、結果的には親不孝を繰り返していた日々。一生懸命なのにうまくいかなくて、気がつくといつも人と違う道を歩いていた自分。後悔はしていないんですね。そのつど正しいと信じて道を選んで、とことん真剣にやって来ましたから。後悔していないんだけど、でも、きつかったー。自分のきつさ以上に、周囲に心配かけたり、悲しい思いをさせてしまったことも数限りなかったんです。そっちの方が何倍もきつかった。あるでしょ、そういう時期って誰にでも。ただぼくの場合は(自慢できるくらい)生きるのが下手だったもので、本を一冊書けるくらいのハチャメチャでうまくいかない時間があったんです。それをポールが「ナイスファイトだったよ!よくやったぜ!」と、そう言いながら肩を叩いてくれているようで、そんな風に聞こえたんですねオール・マイ・ラヴィングが、ポールの歌声が。だからもう涙が止まらなくて。

コンサートが進むにつれて、そんな感情も消えて、夢中で歌い拍手していました。そして最後の曲、アビーロードB面後半のメドレーが終わった時、つま先から頭のてっぺんまで、全身で感動していました。すごかったです。

コンサートが終わって横浜への帰り道、妻もぼくもまだ興奮の中で、無口でした。湾岸線を走って磯子の辺りまで来た時に、さっきまで歌っていたポールからの追伸のように頭に浮かんだ言葉がありました。それは「ぼくの音楽のような庭をつくりなさい」。ほんとですよこれ、ポールからの啓示。感動に浸ると人はスピリチアルな世界に入っていくんです。

家に帰り着いた時にはもう、次の設計がしたくてたまらなくなっていました。ポールの音楽みたいに人を感動させる庭をつくりたい!

明日に続きます。

今日は木工フェンスです。現場制作の板張りフェンスを「木工フェンス」と呼んでいます。この呼び方って20年くらい前にぼくが適当に命名して、東京・埼玉・千葉・神奈川で繰り返し施工しているうちに、今ではポピュラーな呼び名として定着してきたんですよ。

設計段階ではもっと背を高くする予定でしたが、お隣りとの関係性と、「もっと軽やかに」ということで、ご覧のような仕上げになりました。

枠だけは高くしてあって、それでテラスの立体感を構成しています。

こんなふうに、施工しながら具合を見ていただいて、高さや隙間の間隔などを変えていけることが、木工フェンスのひとつの利点です。製品を使うとそうはいきませんから。

枠の中の空いている部分には紐を張ってモッコウバラを伸ばしていったり、

鉢植えのシマトネリコや釣り鉢で木枠の空間を埋めていきます。

いいでしょう、この木の感じ。割れたり反ったりしますけど、アルミ製品よりはるかにいい、と私は思うんですけど、いかがでしょうか。

では昨日の続きです。

「イメージするということには、人を感動させる力が秘められている」から始まって、「感動すること」を人生理念としたこと、「ポールの音楽のような庭をつくりたい」と思ったこと、「今は出会いから生まれる感動が楽しい」と続いて来た今回の話は、最近感じたあることをお伝えしたくて始めたことでした。ちょっと回りくどかったですけど、でもまあいきなり結論を書いてもピンと来ないと思ったもので、つい。

で、そのお伝えしたいあることとは、「人生には人を感動させる能力というのが必要なんだ」ということなんです。プレゼンテーション能力と言ってもいい。それが高くないと、仕事でも家庭でも、何においても成功するというか、うまくやっていくことが困難なのではないかということ。

北原照久さんとのご縁から、最近多くの素敵な方々とお会いする機会を得ました。時代をリードしている経営者の方々や、作家さんや、有名芸能人。とてもぼくなどが会える人たちではないのに、いろいろとお話をさせていただくことができて、恐縮しつつ感動的な経験でした。そしてその、それぞれの分野において超一流の方々の共通点を発見したんですね。それは「豊かなイマジネーションと巧みな表現力」ということ。ごく普通の会話でもそこに出てくる風景や空気感なんかが見事にが伝わってくるし、あっという間に話に引き込まれてしまう楽しさ、軽妙さがあり、そして感動。ちょっとしたスピーチでも聞く者を感動させる術をお持ちで、笑わせたり泣かせたり感動させたりが自由自在なんですね。皆さん、島田紳介張りの話術、表現力をお持ちでした。

それぞれの分野における専門知識や技術以上に、というかそれ以前に、この「イマジネーションと表現力」が大事なんじゃないかなあ、そう思ったんですね。人と人のかかわり合いで社会の全てが成り立っているわけですからね。庭に関しては「感動を生み出すこと」を目標、テーマとしてやっていますけど、それ以外の部分、自分の家族を含めた生活全てにおいても、高いコミュニケーション能力、感動を生み出すイマジネーションと表現力を身につけたいなあ、あの超一流の人たちに習って。勉強して、訓練して、どんどん高めていきたいです、そういうこと。いやあほんとにいい勉強をさせていただきました。日々鍛錬、一生勉強ですね。

それにしても素敵だったなあ、みなさん夢に出てくるほど強烈にかっこ良かったです。またいつか会えるかなあ・・・、夢に出て来てほしいなあ・・・。

ロイヤルホームセンターでリフォームの部署を取り仕切っている安藤さんという方がいらっしゃいます。仕事でお世話になっているんですけど、その方に「リフォームとは」と禅問答のように問うたことがありました。即座に返ってきたその答えがすばらしかった。「壁と壁の間、天井と床の間の空間を提供することだよ」。すばらしいでしょ!部屋のリフォーム工事をやって、請求書の項目は壁紙やフローリングの面積で算出されます。でもつくり出しているのは、何もない、空気だけがある空間。

実はぼくが考える庭も同じなんですね。庭の「空間」を提供するのが庭屋の仕事なんだと思っているのです。植物や通路や壁や、そういう構成物を使って、その狭間の空中を提供すること。さらに言えば、その空中、空間で過ごす時間の提案、シーンのシナリオを提供すること、それがガーデンデザインであると、そう考えています。

空間を提案するわけですから、その空間を生み出さなければ始まらないわけでして、だから、ぼくが繰り返し言っている「空間構成」が必要だということ、うなづいていただけるのではないかと思います。構成して出現した何もない空中の空間で繰り広げられるであろうシーンをイメージしながらの設計作業なんです。

パラソルも空間の構成物です。パラソルを広げているに腰掛けると、「ウ~ン、落ち着く」。

樹木も重要で、かつ便利な構成物。このポイントには一年中緑が欲しいので常緑樹(シマトネリコ)を植えました。

この木がない場合をイメージしてみてください。風景が向こうに抜けちゃって、居場所が厚みをなくしてしまいますよね。これなんですよこれ。

木と反対側のテラスのまた向こうにあるアルミフェンスにアイアンのトレリスを取付けました。

まだつる性の植物が育っていないので、ハンギングをぶら下げて存在感を強調してあります。

このトレリスがあることで、テラスの向こうにも庭空間があるという構成になりました。

これもテラスを居心地よくするための演出です。

構築物や植物を使って、その狭間の空間をどう成立させるか、そんなふうに考えるとガーデンリフォームのイマジネーションはどんどん膨らみますよ。植物やトレリスや枕木やレンガが庭なんじゃなくて、あなたが過ごす、空中が庭なんです。

庭を家族が過ごす場所、外の部屋にするためのテクニックとして、昨日は空間を構成するということを書きました。今日はもうひとつの大事なこと、「外に出やすくする」ということについてです。

最近の家は基礎がしっかりしていて、宅盤(宅地の高さ)と部屋の床面に50センチほどの高低差があるます。庭を考える時にこれが大きな問題で、50センチあると階段だと3段必要で、3段下りて庭へ行くにはちょっとした決意が必要なんですね。よし!と思わないと、人は3段を下りる気にならないんです。だから庭が遠い存在になっていまう。

理想的なのはウッドデッキです。先日もウッドデッキの作り替えを考えているお客様と話したんですけど、デッッキのいい所はリビングが外に広がる感じ。「それを一回経験すると、もうデッキなしの暮らしは考えられなくなる」と、その方もおっしゃっていました。部屋からほぼフラットで屋根のない場所に行ける心地よさ、快適さ。そして室内でくつろぐのと同じく外で過ごすことの楽しさ。

そのウッドデッキのいい感じをタイル張りテラスに応用すると、今回のような床面の設定になるんですね。テラスを庭から持ち上げた仕立てです。

庭を持ち上げるっていいでしょ。

室内に照明器具があるのと同じく、テラスの左右にもライトを設置して、

昨日の立体構成と合わせて、これで「外の部屋」が完成!というわけです。

テラス全体を持ち上げるのは大掛かりな工事になるので・・・という方、リビングから階段で庭に下りるという場合には、部屋から出る最初の一歩を広くつくることをお薦めします。できれば60センチ以上。玄関から外に出るように足元を気にしないで、とりあえず屋根のない場所に立てることが大事です。庭がグッと近く感じられるようになりますよ

昨日までは「庭を外の部屋にする」ためのポイントを解説しました。今日は「通路を庭にする」です。

リビング外にテラスができて、そこから家の裏と脇を通って表の駐車場に至る通路スペースがあります。その通路を庭(ガーデニングエリア)にするために考えたいくつかのことを。

まず、歩く場所と植える場所をハッキリさせること。無理なく歩くために必要な最低限の広さを「歩く場所」として設定し、それ以外の土が残る部分を「植える場所」としたわけです。全面的にコンクリートや砂利を敷いてしまったら全て「通路」になってしまいますから。

それから、通路の素材としてレンガと自然石の乱張り、2種類を交互に使いました。乱張りの部分は広めにして。こうすると通り抜ける感じが消えて、ゆっくりと、草花に意識をやりながら歩く、そういうイメージになります。

もうひとつのポイントは、テラスと同じく「立体構成」です。裏側はブルーアイスとレモンで、家の脇はエレガンテシマ、ブルーエンジェル、それとアーチを使って、場に厚みを持たせてあります。

これで、通路がガーデニングエリアになりました。

こういう場所って、どの家にもありますよね。たいがいは砂利を敷いて通路のままか、雑草栽培の畑になっています。もうひとつイメージを膨らませて「ガーデニングスペース」にできれば、雑草取りの手間でハーブや草花を楽しむことができるのです。「雑草取りの手間がかかる厄介な場所」が「ガーデニングを楽しむ場所」に、生活空間の一部がマイナス域(困った場所)からプラス域(楽しい場所)に変わる。イマジネーションひとつですよ。

小田さんのお宅にはちょっと持て余してしまいそうなスペースがアあります。庭と反対側、道路側にポツンと独立した庭スペースがあるのです。普段の生活導線では立ち入ることがない場所で、かろうじてそこに立水栓があることが、この場所を意識させる唯一の要素、そういう感じの場所です。さあて、ここをどうしたら、有効に楽しくこのスペースを使うことができるか、あれこれと考え、奥様にもご意見を伺い、出た結論は「ガーデニングスペース」でした。

こちらのお宅がある住宅地は横浜でも有数のガーデニングが盛んな地域なんですね。ぼくが東京で暮らしていた頃から、この街の名前は知っていました。付き合いのあった横浜の植木職人さんがここのことを「すごい場所があるよ」と話していたのです。実際、ほんとにすごいんですね。春には住宅地全体が花でいっぱいになる感じです。そして道路を挟んだお向かいさんも、ガーデニングが生き甲斐というように花いっぱいの庭を楽しんでいる方なので、ここはひとつ、町との調和も兼ねて道路側のこの場所を花いっぱいにしましょう!ということでの選択でした。

それで、やったことは、家の脇と同じことです。歩く(過ごす)場所と植える場所をはっきりと分けたことと、場に厚みを持たせた、空間を構成したということです。

場に厚みを持たせるためのシンプルな方法、アイアンのガゼボを置きました。そしてその下にコンパクトな椅子テーブルなら置ける広さを石張りにして、残った土の部分がガーデニングスペースです。

花いっぱいの街っていいですよね。そういう場所で暮らしたいなあと。

長いことこの仕事をしていたら、江原さんみたいにオーラが見えるようになりました。街のオーラ。「ここで暮らしたら、ボーッとしてても幸せがやってくる」というような幸福のオーラに満ち満ちた街もあれば、「ここではがんばってもなかなか幸せを維持するのは困難かもしれないなあ」と感じる場所もあります。そしていいオーラを感じる場所には共通点があって、1、心地よい風が吹くこと。2、緑や草花が多いこと。3、笑顔で挨拶が交わされていること。1は立地の問題ですね。そして2と3は住んでいる人たちの暮らしかた。

我が家は9年前に東京から横浜に越して来たので、東京との比較をしてしまうんですけど、東京と横浜の大きな違いは「風」です。横浜一帯には一年中いい風が吹いています。相模湾から鎌倉の森を通って吹いてくる風、いい感じです。だから1はOK!2と3はというと、これは場所によって大きく違いますねえ。具体的な地名を挙げるのはやめときますけど「難しい場所」も点在しています。でもまあ街は進化も退化もする生き物なので、それぞれのお宅が花を植えて、家族の笑顔が絶えない暮らしをしていけば問題なしなんですけどね。そういうすてきな家族が集まった街が幸福のオーラを放つんです。

横浜中がそうなって、そうなれば東京の人たちもそのイイ感じを真似したくなるでしょうし、「東京が変われば日本が変わる」かもしれないので、そうやって幸福のオーラが日本中に広がっていったらいいですよねえ。花咲き乱れて、笑顔が絶えない幸福な家族が集まっている「花の街」がどんどん増えていって、ついには日本が「花の国」と呼ばれるようになる。いいでしょう、そういうの。そのためには笑顔、笑顔ですよ笑顔。笑顔と花の量は比例しますしね。

さあみなさん、日本の明るい未来のために、とりあえず今夜は家族を笑わせてみましょうか。どうです、結構難しいでしょそう考えると。何ごとも努力が必要なんですよ。漫然としてたら幸福は逃げていってしまいますから。ギャグでも考えて・・・、おっと、今日は4月1日じゃないですか!エイプリルフール!いろいろ考えられますねえ。

今日は樹木です。

この葉っぱがついていない木、何だと思いますか。急激に人気が出ているフラミンゴ(ネグンドカエデ)です。

葉が出るとこうなります。斑入りの柔らかい緑色。

そして新芽がピンクで、これが人気なんですね、その名の通りフラミンゴの色になります。

続いてオリーブ。ガゼボと相性バッチリです。

コニファーが2種類、ブルーへブンとヨーロッパゴールド。

花灌木のエニシダと、

ユキヤナギ。

今度はテラスの左右に常緑樹です。ゲッケイジュと

シマトネリコ。

テラスからガーデニングエリアに歩いて行くと、ブルーアイス。

曲がり角の日当りのいい場所にレモン。

エレガンテシマ。

アーチの手前にブルーエンジェル。

何年かしてこれらの木々が生長したら、いい感じになりますよー!楽しみ楽しみ。

さあ、今日も一日突っ走るぞー!

何だか朝から気合いが満ちています。それは和民の渡邊美樹さんの著書『強く生きる』(サンマーク出版)を読んだからです。いつものように3回読みました。

世の中に素晴らしい本、素晴らしい言葉は無限にあります。でも人の人生を劇的に変える言葉は、その人にとってはたったひと言だったりしますよね。ただひと言が胸に沁みて生き方が変わる、よりよく生きられるようにうなったって話はよく聞くことです。だったら、ある人が情熱を持って本気で何かを伝えたいと思って書いた本はなら、本気で読めばそういう胸に沁みる言葉、自分を高めてくれる言葉があるはずだと。ただぼくの場合(経験的に)一度読んだだけではそれが見えてこないんですね。読解力が平均値より劣っているのかもしれませんけど、とにかくこれは面白いと思った本は3回読む、そう決めています。急ぎ足で、仕事の合間合間にサラッとですけど、とにかく3回読みます。そうすると「読み取れた」と思えるんですね。いくつかの言葉が胸に迫って来て、それを「いただきます」と手を合わせて懐にしまい込むことができる。するとその言葉から「今日を『特別な日』に変える」不思議なパワーがわき出してくるんです。

この本の話はまた次の機会として、昨日予告したことにいきましょう。

小田さんちの草花をご覧いただきながら、3月31日放送のNHK『プロフェッショナル「仕事の流儀」』を観ながら書いたメモをまとめます。

『脳は無限に成長できる/育てる!育ての極意!』

仕事の仕方や行動の選択は、教えないで考えさせる。それは自発的な行動による成功や達成の方がドーパミンが多く出るから。

ドーパミンとは、成功や達成の瞬間に分泌される神経伝達物質で、快感を感じさせる。だからまた達成感を味わったり成功体験をしたくなる。

では自発性を持たせる、自ら考えて行動させるにはどうしたらいいかというと、

よく観察しながら、ひたすら待つ。

そして自発性の芽を見つけたらすぐに教える、本気で教える。これは「知りたい」と欲求した時にその空白を答えで埋めてやることでドーパミンが分泌されて、その答えを受け入れるから。

自発的行動を、時にアドバイスしながら見守り、うまくいったらほめる。成功や達成によるドーパミンが出ているうちに、すぐにほめることが大事。

いかがでしょうか、「なるほどなあ」でしょ。子育てでも、チームの選手や会社で部下を育てるのでも使えますよねこれ。ああしろこうしろと繰り返すよりも、考えさせて、自発的な行動を待って、芽が出たら本気で教えて、うまくいったらすぐにほめる。たしかにそうですよね。

ではいくら待っても自発的にならない場合にどうすればいいのか・・・。この話、明日に続きます。

昨日の続き、茂木健一郎さんの話です。

人を育てるためには、やや無理目の課題や仕事を与えて、少しづつプレッシャーを与えること。「少し難しい」がポイント。

自発的な行動や考えがまちがっていると思えてもダメと言ってはいけない。「ダメ!」は絶対にダメ。

待っても待ってもうまくできない場合は、うまくできている所に連れ出す。うまくできている人に会わせる。

どうしたら自発的に挑戦する心を育てられるかというと、あなたが安全基地になること。安全基地なくして人は未知への挑戦はできない。例えば赤ちゃんは、全幅の信頼ができて安心を与えてくれる保護者がいるから次々と新しいことに挑戦できるんです。

育てるためには応援団に徹することですよ。欠点も受け入れて、抱きしめて、かわいがって、そうやって安全基地になって、行く後を追いながら「いいぞ!いいぞ!」と応援すること。その人の全存在を受け入れて応援すること。

誰でも長所と短所、明と暗があるもの。明だけを言って、暗は言っても意味がないから言わない。暗は言われなくても本人がよくわかっていることだから。

茂木健一郎さんて、脳の学者さんなのに哲学者みたいですよね。「脳と心の関係性」を研究しているということなんですけど、こういう言葉にしてもらえると実践的でありがたいです。そして、身につまされることばかりです。

明日は茂木さんのお話の最終日、「自分を育てる極意」。

茂木健一郎さんの話、最終日です。今日は自分を育てる極意。

『後悔のススメ』

後悔すると適応力が高まり成長する。単なる反省ではなくてクヨクヨと後悔することが大切。

人生の感想戦だと思えばいい。感想戦とは将棋の対局後に、もう一度指し手を再現しながら局面の最善の手を検討すること。起こったことを振り返って後悔しながら、どうすればよかったのかを具体的に考える。

育てる側も育つことが、人を育てる極意!

もうほんとに、おっしゃる通りです。子育てをしながら親は親として育つんですよね。自分が成長しない限り人は育たないし、育てながら育てられる、自分が成長すること、そのことに喜びを感じるような暮らしをしなければいけないんだと感じました。

そう言えば、渡邊美樹さんもラジオでおっしゃっていました。

「これでもか、これでもか、これでもかと、喜んでもらえることをこれでもかとやると自分がうれしくなる」

「ぼくの人生の目的は、ありがとうをもらって自分が成長すること」

子育てに悩んでいる方、がんばりましょうね!うまくいかないことの問題は自分の中にあると思えば「何とかなる、大丈夫」って思えるでしょ。人はなかなか変えられないけど、自分のことなら自分で変えられますからね。日々勉強です。

いかがでしたでしょうか、3日間の『育てる!育ての極意!』。手帳に書きなぐった文字を解読しながらこうして整理することで、ぼく自身ドーパミンが分泌されて「快感」なんですね。だからメモ用の手帳をいつも持ち歩いています。またいいネタを拾ったらどんどん紹介します。北原照久さんがよくおっしゃっていますけど「言葉って大事」ですね。

リビングからのテラスをご覧いただきながら、小田さんちの最終日です。

小田さんご一家は全員花粉症だそうです。わが家は妻がそうで、今年は飛散量が多かったのか特に重症でした。私は何ともないのでいつも「気のせいだよ」とか「気合いの問題だよ」などと言っているんですけど、その辛そうな様子を見るにつけ、何ともないこっちが悪いことしてるような罪悪感まで感じています。

花粉症について、ひとつ不思議なことがあります。先日仕事で妻とふたりで河口湖に行ってきました。森と湖と、正面にドドーンと富士山がそびえて、仕事とはいえひと時のリゾート気分を味わいました。で、その河口湖に行っている間、妻にはまったく花粉症の症状が出なかったんですね。目の前に杉林があるのにですよ。

ぼくの田舎の杉の木だらけの魚沼でも、妻の田舎の兵庫の漁村でも、花粉症の人はものすごく少ないんですね。自然が豊かなら杉林のただ中にいても症状が出ない、ということのようです。つまり「都会病」ということなんですかね。排気ガスのせいなのか、都会のストレスが関係しているのか、門外漢のぼくにはわかりませんけど、田舎では明らかに花粉症の人が少ない。

花粉症はそのむかし、杉を大量に植えた林業政策の失敗だっていいますけど、そうじゃなくて都会の環境整備の失敗なんじゃないかなって思うんですね。何となくですけどね。

もしかしたら体内への花粉の侵入を防ぐことや、アレルギーを抑える薬とか、そういうこととは全く別の解決方法があるのかもしれないなあって、ほんとに何となくですけどそういう気がしているんです。例えば腕立て伏せをするとか、座禅を組んで瞑想するとか、アニマル浜口みたいにワッハッハ!と笑うとか・・・。こういうこと言ってると妻に怒られるのでこのへんにしときますか。

鼻を赤くして目をこすって、夜は鼻水で熟睡できずにいる妻を、どうしてやることもできないままで過ぎた2ヶ月間。本人も大変でしょうけど、ほんとはみんな元気で過ごしたいのに、外出のたびに几帳面にマスクをかける姿を見る家族もまた気が滅入るのです。聞くところによると医師の指導でかなり予防できるとのことなので、来年はそうしてみようと思っています。

小田さんご一家も大変だったんだろうなあ、家族全員花粉症。でもまあそろそろ終息の時期なので、症状が出なくなったらみんなで庭に出て、楽しみまくっていただきたいです。

クロージュラーイズ・・・、もうだめでした、ドバーッと涙が出て来て・・・。そこが東京ドームだということも、隣りに妻と友人がいることも、そういうことがぜーんぶ消えてなくなって、「ポールがぼくのために歌ってくれている」と、一気にそんな感覚になったんです。

クロージュラーイズ・・・、もうだめでした、ドバーッと涙が出て来て・・・。そこが東京ドームだということも、隣りに妻と友人がいることも、そういうことがぜーんぶ消えてなくなって、「ポールがぼくのために歌ってくれている」と、一気にそんな感覚になったんです。